Вхожу в свой дом, в котором не родился,

не жил и никогда не поселюсь,

и вспоминаю то, чего не знал,

и понимаю то, чего не помню,

но знаю: здесь я до рожденья жил

в отцовском детстве и в чужом наречье.

Вот мать отца (которую не в силах

я бабушкой назвать — в глаза не видел),

идет на рынок странной незнакомкой,

по улице Словацкого спускаясь,

часы на башне приближают время,

когда по той же улице, но в гору

вернется из гимназии отец,

минуя синагогу, где теперь

публичная библиотека, но

неужто этот мальчик долговязый

отец мне? — он давно уже мне сын,

расстроенный четверкой, потому что

сказал ему учитель, что еврей

не может польский знать отлично: проще

стать обезьяне человеком, — полно,

не надо плакать, мальчик, успокойся:

С тобою мы немало языков

освоили за два тысячелетья,

нас наше знанье увело от Бога,

смешав среди народов и наречий

(в свой час и мне письменники расскажут,

что русский, мол, испортили евреи).

Входи же в дом: владелец Лео Готфрид

каким-то чудом спасся (он в Нью-Йорке),

входи в квартиру (parter — значит “первый»)

и робко постучись: «К вам можно, татусь?»,

и отрывая деда от мольберта,

поведай эту первую обиду,

и дед тебя расстрелянный утешит

(беседовать до смерти будешь с ним

и петь во снах «Эль Мале Рахамим»).

Входи ж смелее: это отчий дом.

Потом, когда отправят в гетто тех,

кого не расстреляли в первый месяц,

еврейские квартиры и дома

займут соседи и поделят вещи,

и двадцатитрехлетний, ты придешь

израненным домой, освободитель,

но в сорок пятом на порог не пустят

тебя, пришельца, новые владельцы,

и ты, узнав, что все давно погибли,

уйдешь, границей, словно дверью, хлопнув.

В России ты окажешься, не зная,

что в час, когда ты дрался за Варшаву,

твой город Сталин с Гитлером делили

(кремнистый Сан — единственный свидетель,

межою стал меж смертью и бесчестьем).

И я там был, и встретил тех евреев

на кладбище заросшем, где деревья

корнями камни вырывают, где

плита — четыре тысячи убитых —

стоит на пятачке средь запустенья.

Прекрасный город по холмам взбегает, —

очищенный от скверны: юденрайн.

Квартиру на клетушки поделили,

в одном крыле ютятся пять семей, —

никто не помнит деда. Амнезия.

В том городке забвения осталось

шесть стариков-евреев, остальные

из выживших ушли, чтоб не вернуться…

Неужто сам Господь бессилен был,

неужто это Он шесть миллионов

стезею концентрационной вывел,

путь своему народу указав

перстом печей освенцимских к спасенью?

Я верю: мир спасется от потопа

и амнезии, вспомнив Хиросиму,

Афганистан и маленький Чернобыль,

когда оттуда шестикрылый голубь

с диковинною ветвью прилетит

и сядет на освенцимской трубе.

1988

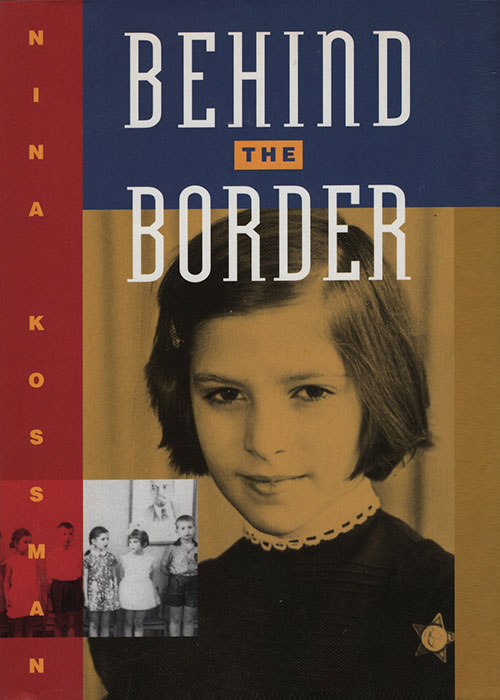

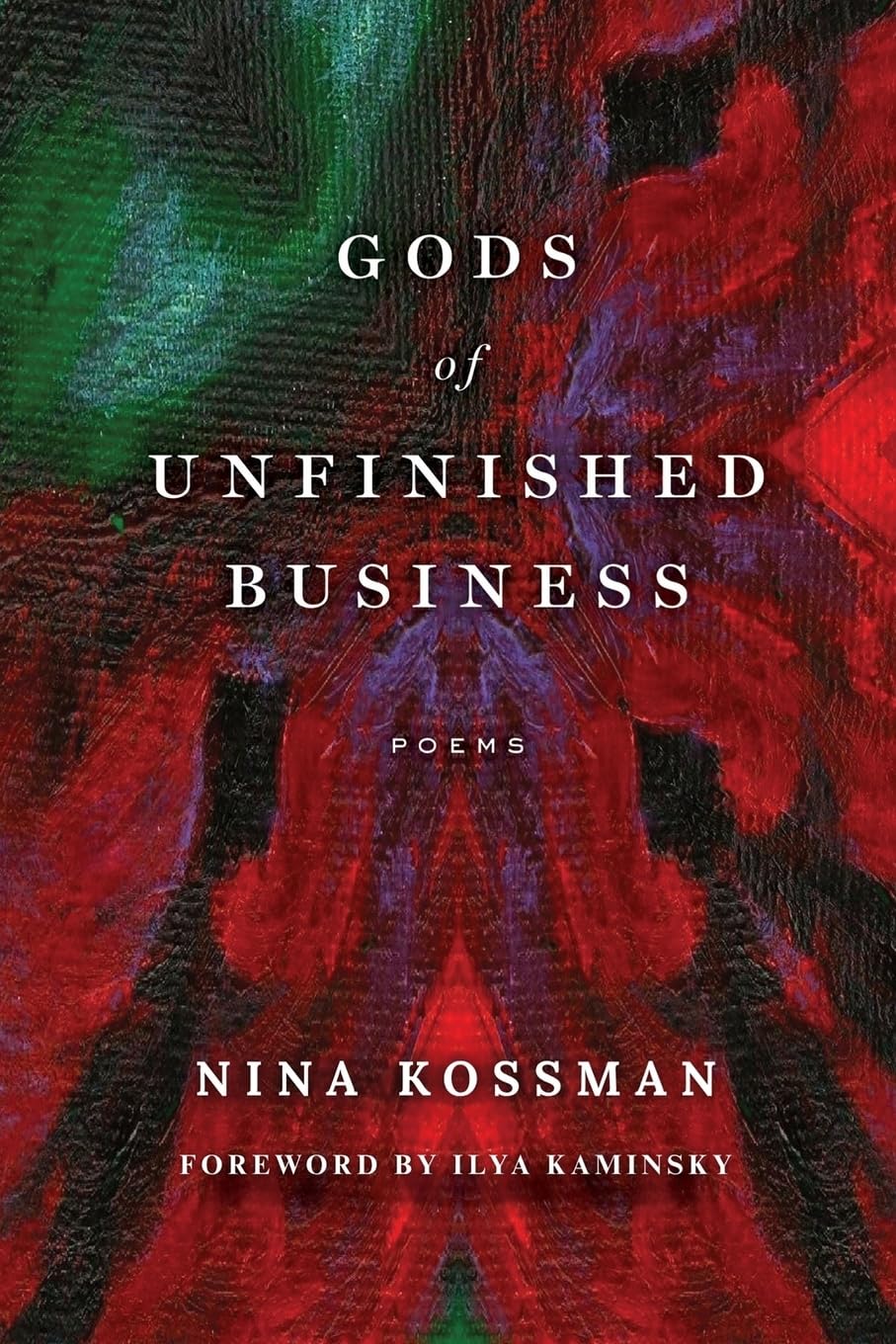

Стихотворение было включено в сборник стихов Яна Пробштейна «Две стороны медали».