В темнейшие, темнеменьшие времена,

Все то, что ты можешь думать: война, война.

Все то, что ты можешь делать… да ни хрена.

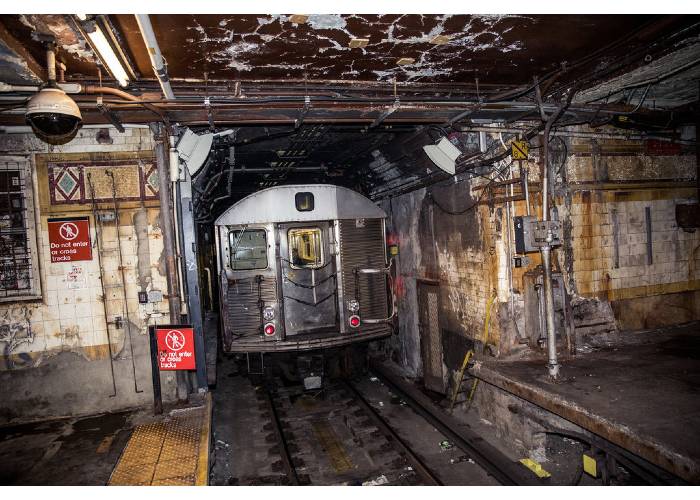

На случай обстрела – полезней мешок с песком,

Чем тело мое с коснеющим языком,

Который уже не мелет ни на каком.

Родимая речь, все та же (не та, не та),

Роднит нас не больше пены у края рта,

Наличия пальцев, наличия живота.

Привычная, присосавшаяся как клещ,

Ты лучше бы стала невнятная немтыречь,

Чем биться в ушах: стреляй, убивай, калечь.

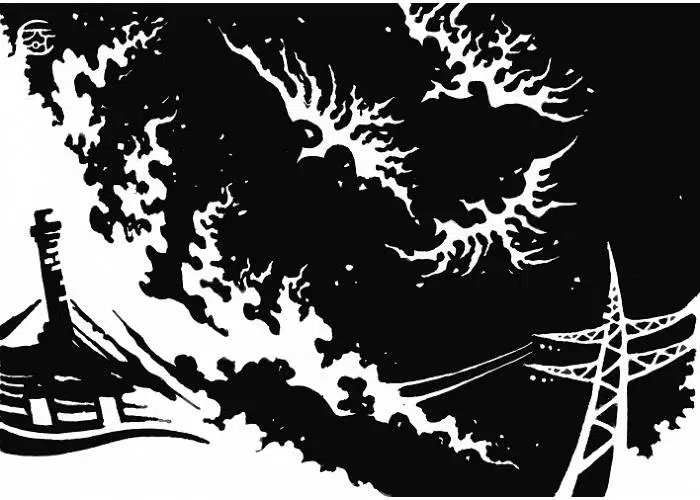

Шуршала бы ты не громче золы в костре,

Дождя по оконной бреши, дверной дыре,

Травы на сожженном во имя твое дворе.

* * *

In the darkest times, neverthecursed before,

All you can think is this: war, war.

All you can do… not a damn thing anymore.

In case of airstrikes – there’s more use in a sandbag,

Than in my body in which my tongue starts to sag,

Not a language left in which it could still wag.

Our mother tongue, still the same (not the same, no)

No more makes us kin than do spittle bubbles we blow,

Or the way our fingers grow and our bellies grow.

Same speech, stuck to us like a suckling tick –

I wish your mutterances were muffled and thick,

Unlike the knell in their ears: shoot, maim, murder, quick;

Be as hushed as the ash after a flash of flame,

Like rain in the window hole, through the gaping door frame,

On the grass in the yard which was burned down in your name.