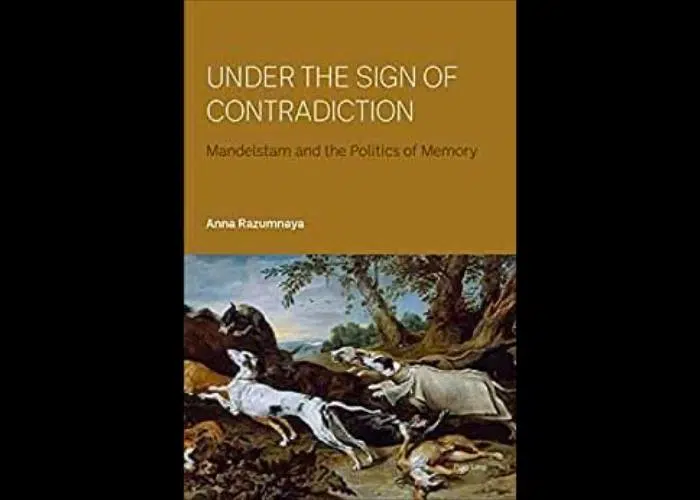

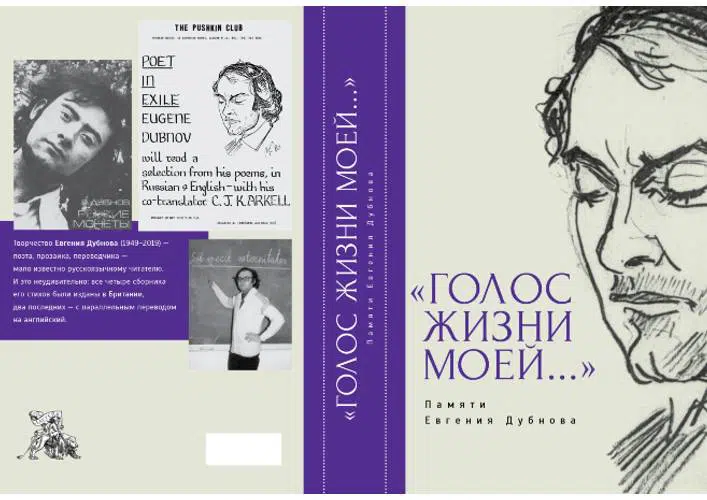

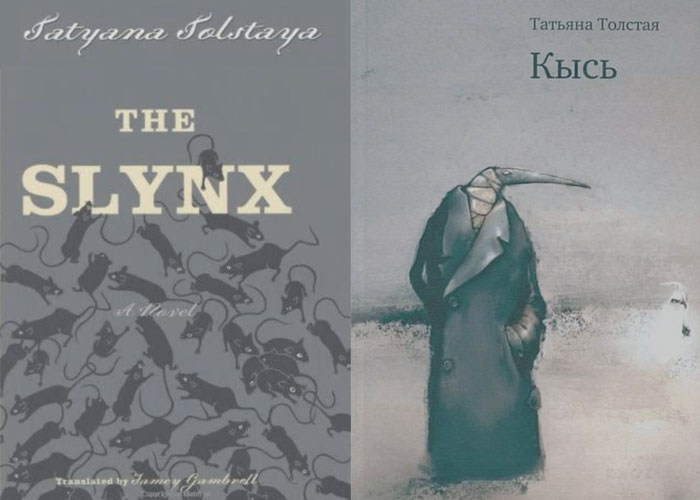

The Slynx by Tatyana Tolstaya

Перевод Джейми Гэмбрелл

Издательство Хоутон Миффлин. 275 страниц. ISBN: 0618124977

«Кысь» Татьяны Толстой немного напоминает роман Маргарет Этвуд «Оникс и Крейк». Роман Толстой переносит нас на двести лет вперед в постапокалиптическое будущее и создает антиутопию общественной жизни в деревне, стоящей на пепелище того, что когда-то было частью Москвы. Толстая демонстрирует, как значения слов атрофируются в определенных культурных условиях, в которых преобладает широко распространенное невежество и полное интеллектуальное обнищание. «Кысь» отличается от романа Этвуд и своим черным юмором. Отдаляясь от схемы романа Этвуд, «Кысь» приближается к парадоксальной атмосфере романов Джозефа Хеллера. Можно бы было изучить стиль сатиры в Catch-22 и сравнить его с романом Толстой, хотя сатира «Кысь» совсем другой породы: так как автор — русская, она использует традиционные элементы повествования. Кроме того, она пользуется своим «инсайдерским» пониманием национального сознания, демонстрируя накопившуюся гниль определенного социального и политического строя — а именно, эпохи коммунизма в Советской России. Однако ее искусная сатира не ограничена этим, а мораль, точнее, «месседж» её романа универсален: текст, письменное слово, каким бы богатым оно ни было, останется недоступным интеллекту, не подготовленному к нему культурой, какой бы развитой она ни была сама по себе.

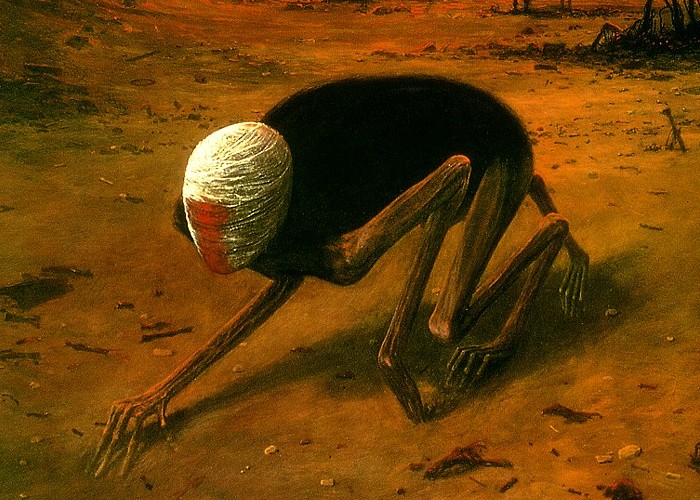

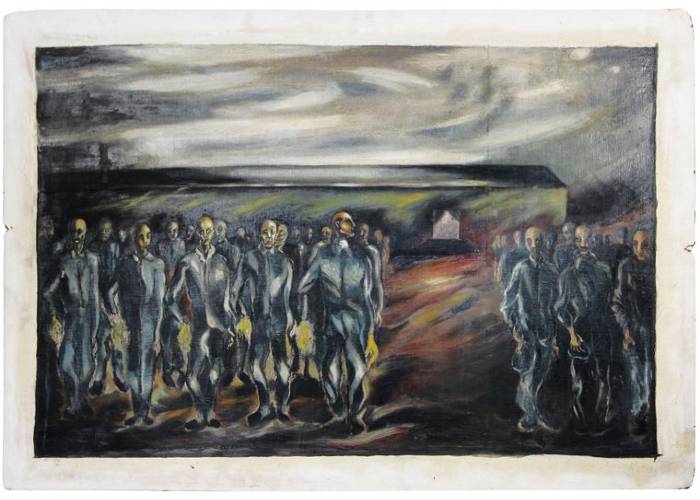

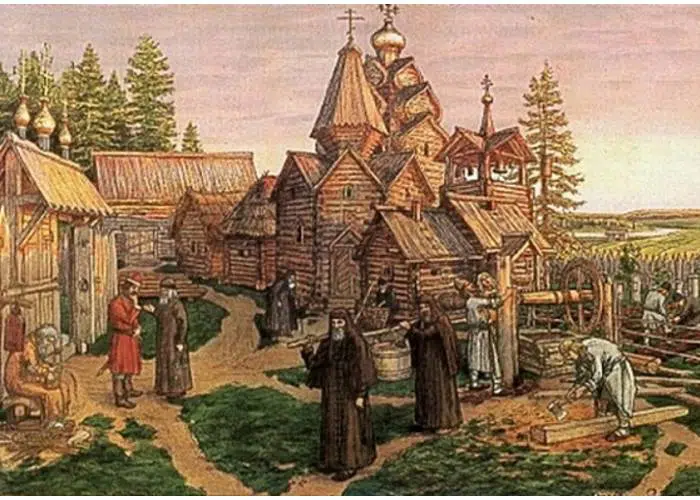

«Взрыв» разрушил всё, но 200 лет спустя рудиментарная общественная жизнь как-то восстанавливается. В этой пародии на недавнее прошлое, небольшое общество советских граждан пребывает в крайней нищете. Основное питание людей, помимо червей и ограниченного количества легко выращиваемых овощей, состоит из мышей. Жители живут в крошечных хижинах—«избах», оборудованных дровяными печами и не имеющих других удобств. В зимние месяцы они замерзают чуть ли ни до смерти. Кроме того, многие страдают от «последствий» радиации в виде неприглядных физических мутаций. И тем не менее, даже этот клубок жалких бедняков держится вместе, страшный в своем раболепстве, многочисленными правилами и постоянно нарастающим диктатом, результатом неправильно истолкованных и забавно неправильно применяемых к реальности пережитками коммунистического режима и его бесконечной бюрократии. Иными словами, мало что изменилось. Это прежний абсурд, но теперь он оперирует на другом—более высоком—уровне абсурда.

«Правительственный подход», а также каждая деталь притупляющей сознание рутины повседневной жизни в деревне описываются главным героем Бенедиктом без малейшей иронии. Его образ жизни и безжалостное поведение начальства кажутся правильным Бенедикту, как и остальным невежественным членам этого сообщества, только потому что они не знают ничего другого. Кроме того, неосведомленные, запутанные рассуждения самого Бенедикта в полной мере отражают культурную спячку этого небольшого общества.

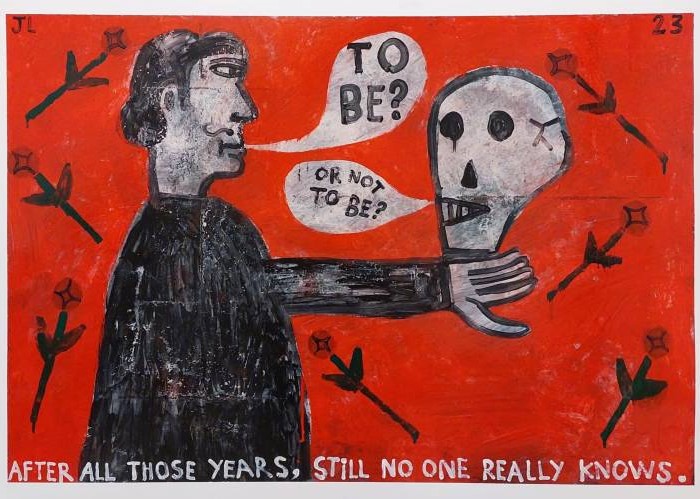

Архетип Бенедикта—Иван, всем нам известный герой русского фольклора; неотесанный, необразованный, но жизнерадостный «мужик», живущий, несмотря ни на что. Но в отличие от сказочного Ивана, у него нет никаких определенных желаний; время от времени на него находит некоторое понимание и тогда он страдает от своего рода экзистенциального отчаяния, от непроизвольного осознания того, что его жизнь сокрушительно пуста — что он не смог себя реализовать.

Женившись на красавице Оленьке, дочери ужасного «Главного Санитуриона» (каламбур, построенный на сходном звучании слов «санаторий» и «центурион»—пример того, как искажаются слова; как утрачиваются первоначальные значения слов), Бенедикт обнаруживает, что несмотря на то, что большинство жителей деревни живут в крайней бедности, некоторые катаются как сыр в масле, наслаждаясь роскошью, которую он и представить себе не мог. Одним из таких предметов роскоши является библиотека, заполненная «старопечатными» (т.е. изданными до Взрыва) книгами и журналами, то есть, именно тем, что запрещено читать обычным людям.

Библиотека и ее содержимое становятся идеей фикс Бенедикта. Он проглатывает все книги и журналы, но он неразборчив в своем чтении именно из-за того, что читает непрерывно. Он не понимает, что есть какие-то книги, которые лучше, важнее других, также как он не знает, что некоторые из них — литературные шедевры, а другие—ширпотреб или что некоторые публикации представляют собой практические руководства, в то время как другие затрагивают вопросы философского, морального и политического значения. Прочитав всё, он решает организовать библиотеку, расставляя материал по собственной методике: «… .Попеску, Попка-дурак—раскрась сам, Попов, ещё один Попов, Попцов, Илиада, Электрический ток, всё это он читал, Унесенные ветром, Русско-японский политехнический словарь, Сартаков, Сартр, Шолохов: Гуманистические аспекты, Софокл, Сортировка потребительских отходов, Стокард, Производство чулок и носков, … он читал всё это—и это—и это…»

Пытаясь произвести впечатление на деревенского мудреца Никиту Иваныча, Бенедикт хвастается, что читал о свободе, а точнее о том, «как добиться свободы». Он цитирует из «Плетения и вязания жакетов»: «При вязании проймы набираем две дополнительные петли для свободы движений. Мы вдеваем их в правую иглу, стараясь не затягивать слишком сильно». На это другой член общины, проницательный Лев Львович, отвечает: «Сильно затягивать мы здесь всегда умели». Юмор, конечно, довольно явный, но он демонстрирует полную неспособность Бенедикта извлекать значимые идеи из книг. Книги утешают его; он ценит их превыше всего или кого-либо еще, не только потому что он интуитивно чувствует их красоту или потому что они позволяют ему избежать скуки повседневной жизни, но несмотря на его пристрастие к чтению, книги не являются источником просвещения. Напротив—и весьма странно—они становятся орудием его разложения.

Сперва оказывая сопротивление, Бенедикт, тем не менее, позволяет своему тестю, амбициозному Кудеяру Кудеярычу, убедить себя в том, что ради «спасения искусства и культуры» он должен взять на себя обязанности санитара и помочь ему «лечить» невежественных и «духовно-нищих» членов общины, чтобы они не уничтожили все книги. Хитрый Кудеяр Кудеярыч обманывает Бенедикта, просто заманивая его обещанием новых книг; во всем, что касается книг Бенедикт проявляет необычную слабость. Он не только отчаянно нуждается во всё большем количестве книг, но и искренне сожалеет о том, что то, что он так сильно любит, может быть случайно повреждено или уничтожено теми, кто не понимает их ценности. Таким образом, он учится быть жестоким и наводит террор в своих усилиях «спасти» книги, не щадя никого— ни мужчин ни женщин, которые, подозревает он, могут взять и спрятать одну из книг. Такой ход мыслей в конце концов приводит его к выводу, что он обязан—«ради искусства»—помочь Кудеяру Кудеярычу «свергнуть правительство».

Сатира Толстой достигает пика, когда сразу после убийства Федора Кузьмича, главы «Мурзы», двое тупиц садятся сочинять малограмотные указы, регулирующие права народа. Безжалостный и жаждущий власти, но при этом примитивный в своем мышлении тесть Бенедикта заинтересован в благополучии народа еще меньше, чем предыдущий глава правительства, а самого Бенедикта мало беспокоит тот факт, что смена власти является шагом назад для обычных людей. Он давно перестал мечтать о социальной справедливости. Любые средства оправданы, если с их помощью он сможет достичь своей фанатичной цели — спасти «литературу» и накопить как можно больше книг.

Таким образом, мы наблюдаем постепенное превращение Бенедикта в антигероя. Неслучайно он родился с небольшим хвостом вследствие Взрыва. Он похож на собаку — и своей ограниченностью в том, что он в состоянии понять и, несмотря на свой от рождения добрый нрав, своей способностью поддаваться влияниям и становиться жестоким. Он хорош только настолько, насколько хороша его подготовка и среда—ровно настолько, насколько хороши обстоятельства, в которых он становится частью целого. Те же правила Толстая предлагает применить к языку и мышлению. За культурным полем нужно правильно ухаживать, иначе то, что на нем вырастит, не даст урожая. Хотя темные века её романа происходят в будущем, ее Россия представляет собой мутацию, которая уже произошла. Никита Иваныч, голос которого—единственный, намекающий на понимание, сознательно заявляет: «Почему всё меняется, всё? Ну ладно, люди, а язык, понятия, смысл! Хм? Россия! Все стягивается в узлы».

«Кысь»—произведение редкой глубины. Прекрасно, что оно опубликовано в замечательном переводе Джейми Гамбрел.

Перевод с английского EastWest Literary Forum. Перевод цитат обратный.