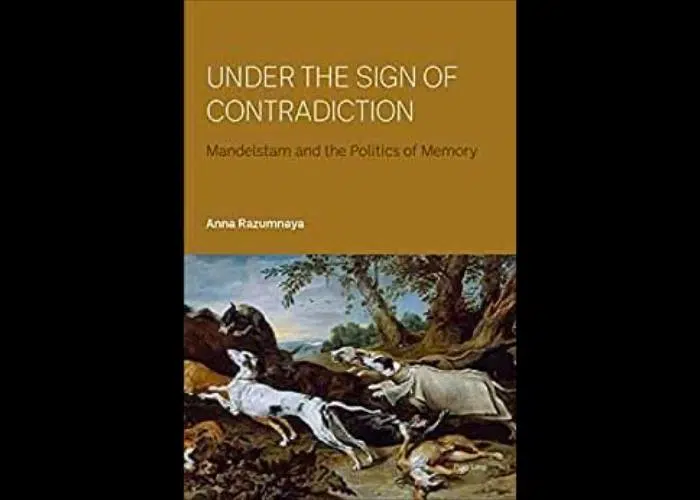

Анна Разумная, «Под знаком противоречия» (Peter Lang, 2021)

«Иностранный агент» https://foreignagent.substack.com/about

«В поисках человеческого» https://tinyurl.com/2p8kyzb (недавнее исследование российского общественного мнения, проведенное Шурой Буртиным)

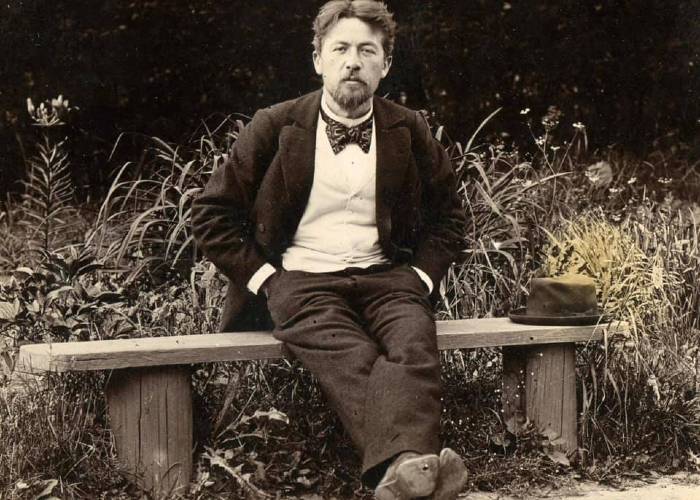

Книга Анны Разумной о последнем десятилетии жизни Осипа Мандельштама и о его внутреннем диалоге со сталинизмом не получила ни одной рецензии ни в научных журналах, ни в более популярных изданиях. Я был поражен, узнав об этом, поскольку считаю значение Мандельштама само собой разумеющимся, и не знаю ни одного труда подобного исследованию Разумной. Пятьдесят лет назад, когда я только начинал изучать русский язык в университете, новаторское исследование Кларенса Брауна поэзии Мандельштама и мемуары Надежды Мандельштам о жизни ее мужа были широко читаемы. Их совместное представление об Осипе Мандельштаме как о героическом – и чуть ли не святом — гении было частью интеллектуального контекста тех лет холодной войны.

Отсутствие интереса к работе Разумной обескураживает еще и тем, что ее тонкий, сбалансированный текст о последнем десятилетии жизни Мандельштама и его творческом пути в эпоху сталинизма так же актуален для нашего времени, как ранее героический миф был актуален для интеллектуальных проблем времен холодной войны. Ее выбор названия – «Под знаком противоречия» – вполне уместен. Мандельштам, которого она изображает, действительно был героическим гением и великим поэтом, но он также был человеком, предавшим своих самых близких друзей и проведшим большую часть своих последних лет в поисках путей примирения со сталинизмом. Работа Разумной может помочь нам в трудной задаче: понять, как получилось, что даже умные и образованные россияне поддерживают сейчас Путина и его войну.

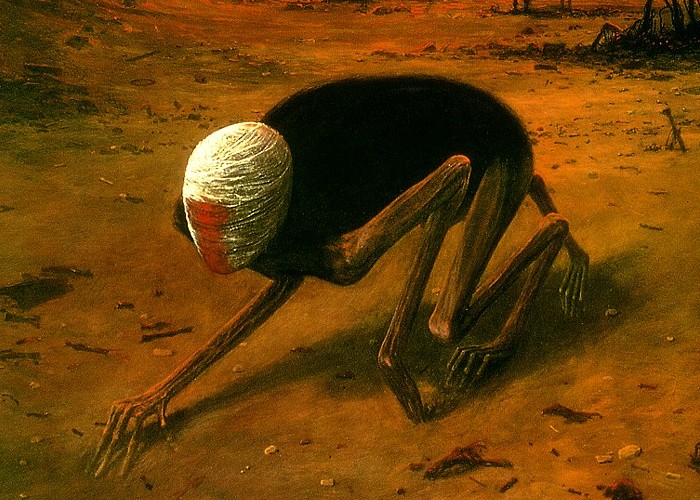

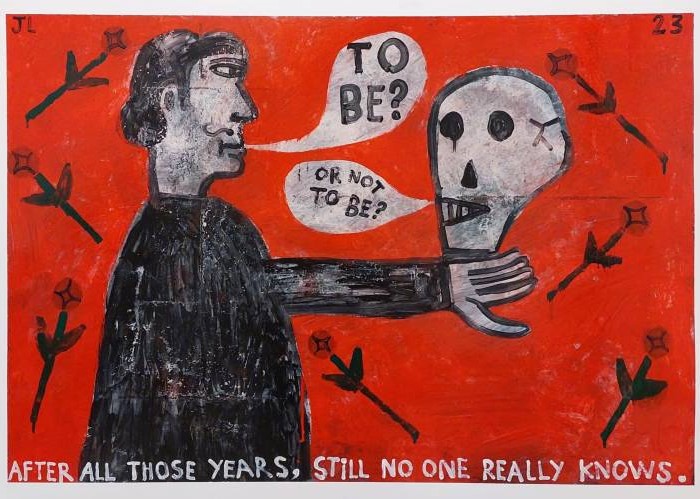

Глубокое знание Разумной целого ряда дисциплин – в том числе архитектуры, истории европейской литературы, психоанализа и философии – позволяет ей рассматривать Мандельштама через несколько различных линз. Среди путеводных фигур ее книги – Данте, к которому сам Мандельштам неоднократно возвращался как в прозе, так и в поэзии; Уильям Эмпсон – за его понимание парадокса и двусмысленности; Эндрю Марвелл – за ловкость, с которой он преодолевал политические разногласия, умудряясь одновременно отступать перед Оливером Кромвелем и выражать сочувствие казненному Карлу I; и психоаналитик Рональд Фэрбэрн. Следующий отрывок из Фэрбэрна, процитированный четыре раза в книге, является ключом к пониманию противоречий Мандельштама: «Лучше быть грешником в мире, где правит Бог, чем жить в мире, где правит дьявол. Грешнику в мире, где правит Бог, может быть плохо; но всегда есть определенное чувство безопасности, которое можно извлечь из того, что мир вокруг хорош […] и в любом случае всегда есть надежда на искупление». И Разумная, и Фэрбэрн подчеркивают психическую опасность веры в то, что человек является единственным здравомыслящим в безумном мире. Трудно придерживаться такой веры, не впадая в гордыню, которая является просто другой формой безумия. Поэтому понятно, почему Мандельштам пытался убедить себя в том, что сталинский Советский Союз – добрый и рациональный мир, а не мир, которым правит Зло.

Основное место в работе Разумной занимает обсуждение «Оды Сталину», сложного 96-строчного стихотворения, над которым Мандельштам трудился в течение трех месяцев в последний год своей жизни. Самое важное, отмечает она, – вопреки утверждениям его вдовы и многих его поклонников – это то, что Мандельштам был искренне увлечен этой одой на самом глубоком уровне образности. Посредством звукописи и образности ода тесно связана с большинством других стихотворений, написанных им в последние годы жизни, и ее нельзя отвергать как запоздалую, циничную, но здравую попытку Мандельштама заискивать перед властями. Многие поклонники Мандельштама до сих пор считают такой взгляд на оду шокирующим. Это, конечно, понятно – нелегко расставаться с прекрасным и утешительным мифом.

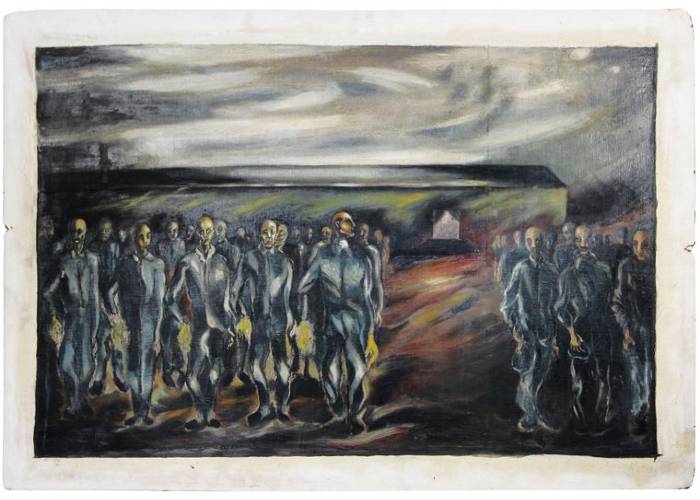

Трудность освобождения от давления группы и отделения от окружающего мира трудно переоценить. Я был тронут откровенностью, с которой шесть или семь лет назад молодая финская студентка рассказала мне о своем тревожащем опыте. Она готовилась к получению научной степени по русскому языку и обществознанию; ее дипломная работа была посвящена русским националистическим молодежным организациям. Ради этого исследования ей удалось записаться в летний молодежный лагерь путинистов. Она была общительной, обаятельной, хорошо пела и играла на скрипке. Ее русские сверстники сразу же приняли ее, и, к ее удивлению, она чувствовала себя в лагере как дома. А через неделю, внезапно осознав, что она уже начала впитывать националистические и воинственные взгляды всех окружающих, она испытала нечто близкое к эмоциональному срыву.

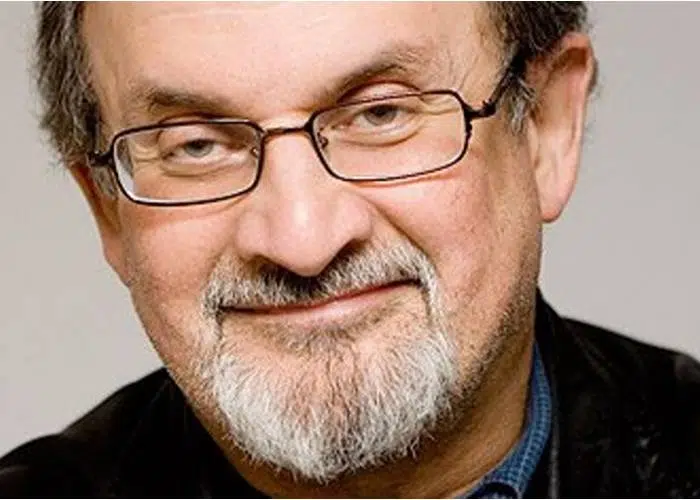

В настоящее время Разумная ведет еженедельный блог о России и Украине под названием «Иностранный агент». В одном из недавних блогов она упомянула о том, что философ Михаил Эпштейн придумал слово «шизофашизм», обозначающее марку фашизма, которая выдает себя за борьбу с фашизмом. Далее она подвела итоги недавнего блестящего исследования общественного мнения россиян, проведенного журналистом Шурой Буртиным, подчеркнув распространенность этого и других видов расколотого мышления. Особенно ярким примером является следующий обмен мнениями: «Россия напала на Украину?» «Нет. То есть да, но мы не были первыми». Другие примеры того, что, возможно, лучше всего описать как «знание и незнание» (фраза психоаналитика Джона Штайнера), еще более озадачивают: «Я сегодня поменял валюту, купил несколько долларов. Все в порядке, все будет хорошо, скоро мы отключимся от долларовой системы».

Разумная — не первый исследователь, который ставит под сомнение идеализацию таких фигур, как Мандельштам и Анна Ахматова. Уникальность ее «деконструкции» – если это можно так назвать – заключается в её такте и деликатности; она с неизменным уважением относится не только к самому Мандельштаму, но и ко всем своим зачастую взаимно враждебным свидетелям. А глубина мысли, с которой она исследует внутренние противоречия Мандельштама, позволяет ей писать о современной России с необычной проницательностью. Думаю, что моя оценка ее блогов не преувеличена.

(Перевела с английского Ирина Акс)