ЕВРЕЙСКАЯ МАТЬ В МИЗАНСЦЕНЕ ХОЛОКОСТА И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Посвящается моей бабушке

Еврейская мать питается исключительно остатками еды, так принято. Подъедает за всеми.

“Вот сейчас доем за тобой и узнаю твои мысли”. Я честно пугалась при каждой бабушкиной (и маминой, мама научилась от свекрови!) угрозе, с удвоенной энергией возила по тарелке ляпы пюре. Мои мысли не соответствовали. Хотя и без пюре это должно бы быть ясно.

Но эта навязчивая забота была не менее постыдной, чем желание вторгнуться то ли в процесс пищеварения, то ли в самое сознание.

Советские еврейские дети стыдились своих любвеобильных мамаш. А в американской поп-культуре к еврейской матери научились относиться как к цитате из анекдота, контейнеру с чувством вины, персонажу почти архетипическому.

Я же хочу соорудить что-то вроде памятника еврейской матери, хранительнице и стратегу. Или, скорее, принести камушки для каирна. Этого названия нет в иудаизме, но камни есть. Груды камней отмечают еврейскую могилу. Они символизируют вечное пребывание души где-то поблизости. Бейт олам, вечный дом-могила — это местопребывание души умершего, и камни всего лишь придерживают душу, не выпуская её из могилы, вместилища истлевшего тела. Пусть будет им спокойно, пусть всё будет при них.

Первая душа, первый камень — это маленькая, иссушенная остеопорозом и Б-г знает какими ещё хворобами женщина-волонтёр, годами приходившая по четвергам в клинику, где я работала. Социальный работник на пенсии, она не желала сидеть дома, и вот — приходила, отвечала на звонки, проводила дотошные, въeдливые даже, скрининги, в перерывах шепталась с нашими клерками. Я с высокомерием юного профессионала пролетала мимо них, сидящих за ворсистой загородкой в открытой части офиса, пока не оказалось, что мы с ней “выпустились” из одного колледжа. Я начала тормозить и приглядываться. Вскоре заметила большой, не по размеру иссохшего запястья, синий номер, перечёркивающий вены. Фелиция номер не скрывала, это было частью её идентичности. Как-то за обедом обсуждали изменения, которые претерпевали еврейские фамилии при эмиграции, и тут Фелиция сказала: «Вы же понимаете, что я никакая не Хаятт. Смеётесь, Хаятт!.. Я Хаймовиц, просто Хаймовиц. Но лучше не привлекать внимания. Маккарти тоже евреев не очень…» — и перескочила на рассказ о том, как в пятидесятых прятала в метро обложку книги, когда в Школе социальной работы задали прочитать Маркса.

Мне не надо объяснять, я сама прошла школу потери идентичности, когда еврейские имена скрывались как позорное клеймо. В советское время имена надо было носить великодержавные, стандартные, в зависимости от моды то славянские, то западные. Возьмём бабушку мою Этл, дочку Баруха, Анну Борисовну по паспорту. От голода её спасло имя Аннa. В 1941-м, после того, как всех мужчин призвали, моя бабушка оказалась единственной дееспособной в большой семье, состоявшей из младенцев, стариков и менее энергичных родственниц. Рассказ о том, как она эвакуировала из Кировоградской области и переправила через Днепр тринадцать человек, я слышала неоднократно. Они добрались до Колышлеи, станции в Пензенской области. Бабушка сберегла всю семью в непростых условиях эвакуации в деревню, где не было ни работы, ни жилья для эвакуированных, тем, что исхитрилась получить новый паспорт с национальностью «украинка», а с новым паспортом немедленно нашла работу, и не где-нибудь, а в столовой. Она и тогда уже умела всё. Больше работу не смог найти никто из семьи, и потому на её заработок до сорок третьего кормились все: подросток-тётя и маленький папа, старухи мать и свекровь, бабушкина сестра и племянники, тётки и свояченица с младенцем…

Кто придумывал им имена, под которыми можно было прятаться от смерти и от предсмертного холода?

Еврейская мать умеет хранить секреты.

Но до того, как я напишу о Фелиции и её матери, я хочу обозначить действующих лиц, членов тайного сообщества молчащих о Холокосте. Их общий секрет — то, что их не удалось убить в Старом Свете. Их позор — в том, что они не погибли, а вместо этого бежали в Свет Новый. Я интервьюировала многих представителей второго поколения жертв Холокоста, людей, выросших в вечном присутствии тайны.

История моего народа —это хроническая незаметная ранка, постыдное раздражение под одеждой, назойливая маленькая боль, грозящая разрастись при любом стрессоре. Она не разрешается, и нет ремиссии, и надо жить с тем, что уже произошло. Она одновременно возвышает и опошляет, предлагая поверхностные интерпретации трагических событий всей последующей жизни. Каждая история спасения невероятна, а шрамы, оставленные в следующем поколении — следующему поколению в наследство, — не заживают. Вот рассказ: «Когда в Голландию пришли нацисты, вся семья моего отца ушла в приют для душевнобольных. Отец был самый маленький и не смог бы сойти за пациента, поэтому его спрятали на чердаке приюта. Через какое-то время всех пациентов забрали. Их всех расстреляли, а на чердак так никто и не поднялся. Отец рассказал мне это перед самой смертью. До этого он никогда не упоминал о том, что происходило с ним во время войны.»

И ещё: «Мои родители встретились в лагере для перемещённых лиц. Это всё, что я о них знаю. Моя сестра когда-то сняла видео, где они рассказали о том, что было с ними и их семьями во время войны, но я досмотрел только до момента, когда мой отец рассказывал, как оккупанты обесчестили его младшую сестру и она в тот же вечер выбросилась в окно. Я не хочу этого знания, я не стал смотреть дальше. Ни у меня, ни у моих друзей не было дедушек и бабушек. У очень немногих были тёти и дяди. А ведь наши родители все происходили из многодетных семей.»

Это еврейская мать является тем корнем, матрицей, которая связывает настоящее с прошлым и будущим. Она хранит единство.

Еврейская мать следит и следует, выводит из себя и делает выводы.

Прошедшая школу психодинамической психотерапии Фелиция не могла молчать о том, что произошло с ней и с шестью миллионами других, и написала книгу «На волоске». После лагеря Фелиция уже не смогла выносить ребенка, но по сути своей она настоящая представительница плеяды еврейских матерей: мемуары дают нам ЦУ (ценные указания), пошаговое руководство по выживанию где угодно, в Биркенау и Освенциме в том числе.

В книге подробно описывается тот последний день рядом с матерью в окрестностях Хельма (Польша), родного города Фелиции. Сначала они прятались вместе, но потом мать решила, что вдвоём им не выжить. Мать отдала ей пальто и добавила: «Я растила тебя как хорошую еврейскую девочку, но я велю тебе забыть все правила поведения, если они помешают тебе продлить свою жизнь хотя бы на день». С той минуты невероятные для девятнадцатилетней девушки решения принимались с учетом того, что велела ей мать. Она попала в концлагерь (не куда-нибудь, а в Биркенау, филиал Освенцима, “официальный” лагерь смерти), сделав сознательный выбор между шансом выжить в лагере и неминуемой смертью в солдатском борделе. Она выжила в лагере, создав свою собственную систему: резонировать и рассчитывать, следить, не сметь ни переоценивать, ни недооценивать немцев, оставаться человечной и помнить, что её сторожа тоже люди, никогда не болеть…

Её мемуары не снискали популярность, уж слишком подробно писала она о «кухне” выживания, слишком буднично о Катастрофе. Мне они показались честными и открытыми, как сама Фелиция, наполненными здравым смыслом и теми деталями, которые ужасают больше, чем море крови, и если никто до сих пор не написал о них, то придется писать мне.

Я оставлю камень-закладку в память её матери, чью могилу так и не удалось найти, чей конец остался неизвестным, и проследую к ещё одной истории, начавшейся (для меня) на выставке покойного художника, поэта и мемуариста Бориса Лурье в нью-йоркском Музее еврейского наследия.

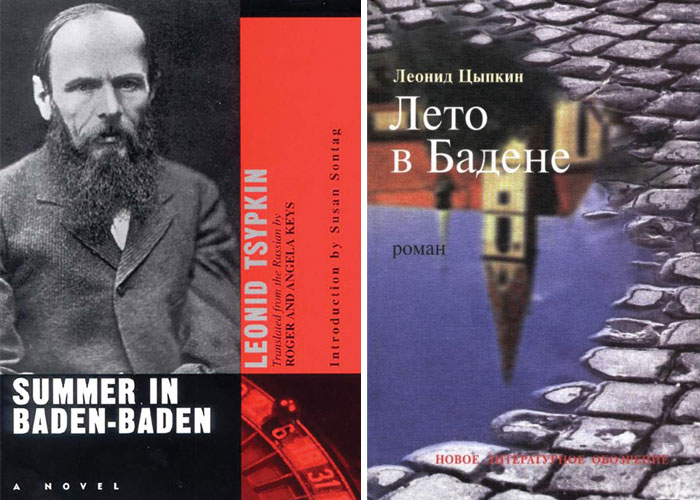

Мемуары Лурье «В Риге» основаны на дневниковых записях, наполнявших старую коробку, найденную в его архиве после смерти. Центральная фигура мемуаров — его мать. Шейна (Софья) Боруховна Лурье — уроженка белорусского местечка, переехавшая в Петроград после замужества — переехавшая в Ригу после прихода Сталина к власти, — была зубным врачом, практиковала до самого начала войны. Оказавшись в Рижском гетто, мать шестнадцатилетнего Лурье принимает решение разделить семью и велит мужу и сыну уйти в рабочий лагерь. Таким образом мужчины избегают расстрела. Вовремя принятое решение спасло старшего и младшего, Бориса и его отца, и им выпала ужасная возможность наблюдать за расстрелом бабушки, матери, сестры и подружки мемуариста. Уничтожение женщин, через которых, собственно, и устанавливается еврейство, — это кошмарная метафора уничтожения нации.

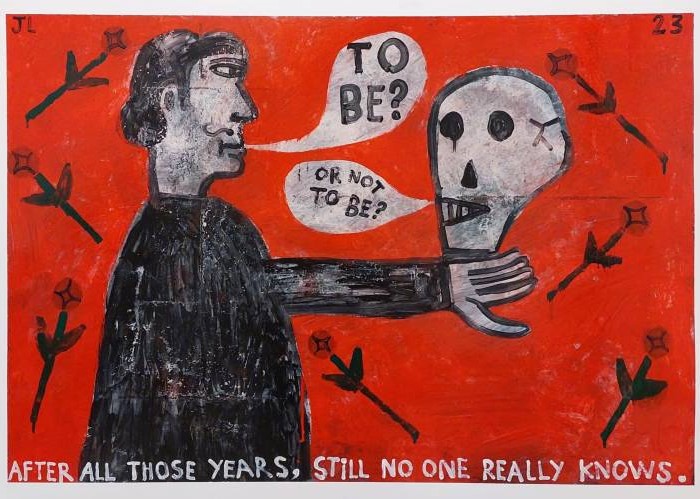

А как же собственно выставка? Из картины в картину кочуют образы женщин. Женщина -домина, женщина-спасительница, женщина-скандалистка, садистка, возлюбленная и, конечно же, мать. Ореол вокруг фигур, эти мучительные прорывы сквозь туман напоминают Мунка, но это и ясно, обоим позировали сны.

Сны, бессонница, Холокост — это могло бы стать темой отдельного эссе. Судя по дневниковым записям, Лурье спал только днём, этому он научился в Бухенвальде, так он прожил до конца своих дней. Из рассказа одного из представителей «второго поколения», чьи родители несут на себе Холокост как клеймо: «Я не умею спать. Я никогда не могу заснуть крепко и по-настоящему. В раннем детстве на меня наступал радиатор из угла. Потом появились герои комиксов, они пытались удушить. Мама не знала, что с этим делать, потому что и она никогда не спала. Я проверял по ночам, не заснёт ли она. Нет, не спала. Закрывала глаза только. Но была готова вскочить в единую секунду. Маму и её старшего брата спрятали люди на ферме. Не знаю, заплатили ли им родители перед отправкой [в Майданек], или они знали этих детей раньше и просто пожалели. Иногда ведь и жалели. Днем их прятали в хлеву, а по вечерам, когда оккупанты приезжали на ферму за свежими продуктами, их выводили далеко в поле, и там они лежали в травах. Мама помнила чередующиеся запахи навоза и каких-то трав, и как самолеты толпились (sic) в небе над ними. Больше я ничего не знаю об этом времени, и не спрашивайте меня о том, что было потом. Но спать по-настоящему мы так и не научились, никто из её детей не умел спать. Ведь заснёшь крепко, и тебя могут убить.» Они жили в такие времена, когда предопределенность еврейской жизни полностью нарушилась, растворилась в тумане, судьбы подвесились на ниточке.

Я кладу воображаемый камешек на ещё одну могилу, которой нет: Лурье вернулся в расстрельный лес, Румбулу, в 1975-м. Он сделал несколько фотографий (дрожали руки, и изображение расплывается), и потом до конца жизни не мог избавиться от потребности чертить и перечерчивать точный план убийства, местоположениe рвов поверх современной карты местности (тогда там был скромный памятник “народам, пострадавшим от фашизма”), как если бы этот камешек на могиле принес облегчение, прощение убийц, покой.

Еврейская мать, среди бесконечных ценных указаний о том, как правильно жить, приказывает детям забыть её и её ЦУ, если это надо.

Мать Фелиции отдает ей единственное пальто, вполне недвусмысленно рекомендуя выживать вопреки прежним моральным принципам.

Мать Лурье принимает волевое решение за мужчин.

Моя бабушка в условиях эвакуации в Пензенскую область, на недружелюбной территории использует возможность вычеркнуть слово «еврейка» из паспорта.

Поэт Тино Вильянуева прислал мне на днях книгу о Пенелопе. В предисловии объясняется, что гомеровская Пенелопа перекликается для него с образом бабушки. Я задумалась: а на кого из мифологических персонажей похожа моя бабушка? Пожалуй, что на Одиссея. Дороги, которыми она возвращалась на Украину; уловки, к которым прибегала, чтобы выжить, чтобы сохранить свою “команду”, чтобы приблизиться к цели — ну типичный же Одиссей в юбке!

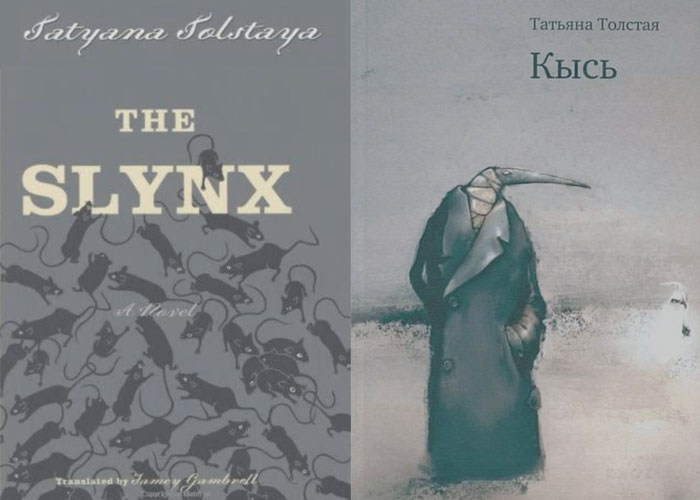

Еврейская мать сочетает в себе качества героев плутовских романов и героического эпоса. А как же иначе?

Говоря о моей бабушке, самой удачливой из приведенных в пример матерей, умершей в старости, в Нью-Йорке, на безопасном расстоянии от той сцены, на которой где разыгралась трагедия уничтожения еврейского народа, надо сказать, что расплата за расставание с собственной идентификацией оказалась длиною в жизнь. Бабушка боялась всех и вся: соседа-«гоя»: телефона; слишком близко подошедшего (подслушивает?!) прохожего. Не то чтобы она боялась того, что раскроется обман (в конце концов, её происхождение было секретом Полишинеля), а просто — привыкла бояться. На её могиле русское имя английскими буквами, над ним стандартная для еврейского надгробия звезда Давида. Хотя бы так. Я всегда забываю принести достаточно камней, чтобы всем хватило, но ей — первый, самый памятный.

Еврейская мать спасает своих детей, поедая себя.

Примо Леви, итальянский еврей, химик, ставший литератором после войны и концлагеря, в сборнике эссе «Канувшие и спасенные» анализировал те качества, которые позволили выжить тем немногим, которые прошли через ежедневную пытку лагеря. И там возникает тема стыда, рассматривается роль стыда в процессе виктимизации жертвы. Мать, принимающая постыдное или компромиссное решение, беря ответственность на себя, помогает выжить не только физически. Она также облегчает будущую ношу стыда для оставшегося жить, повзрослевшего ребенка.

Неожиданное послесловие, написанное жизнью

Здесь важна хронология событий. Все вышесказанное было писано в январе 2022 года, а уже к концу февраля я начала работать с мирными жителями Украины, которые с началом войны оказались в роли тех психологических детей, которым надо было услышать от профессионалов: «Сделайте все, чтобы сохранить жизнь». И теперь я, психотерапевт и мать, велю молодым женщинам и их детям “забыть все правила поведения, если они помешают продлить жизнь хотя бы на день”. Я говорю с людьми в оккупации по плохой связи. Я говорю с угнанными, с выбирающимися через ад. Это удивительное явление, удивительная вера в силу суперэго. Вот такой пост-травматический рост, такое выпадание из анекдота, из амплуа. Это я, Готыню, еврейская мать украинского народа.

01/2022-10/2022