Все кончилось 24 февраля. Улетучились последние из легенд, доживавших свой век в воображении обоих народов. Преданья старины глубокой развеялись, как дым от российских снарядов в украинском небе. Снегом на голову – уже в который раз – на Украину свалилась история, и люди многострадальной земли – кто в подвалах, кто в метро, а кто и в могилах, не тревоженных со Второй мировой, – слушают, не могут не слушать этот грохот – грохот Джаггернаута. Вот тот редкий случай, когда Путин не соврал в главном, – «можем повторить», и повторили же – с начала войны уж минул год, – и теперь совершенно ясно, что это Гоголь должен посторониться – перед Диккенсом: патриархальная, нестрашная «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – пред обагренной историей «Повестью о двух городах».

«It was the worst of times» – ныне худшее из времен, чтобы восхищаться в голос «великой русской культурой». Ведь война Путина против Украины, бессмысленная и беспощадная, ведется им под знаменами пресловутого русского мира, который включает в себя русские язык и культуру и тем самым рискует исключить их из мира, так сказать, нерусского. Символических событий столь много, что от них устаешь, – так, 10 октября одна из российских ракет попала в Университет имени Шевченко в Киеве – в кафедру русской филологии, бывшую кафедру – кафедра уцелела, русская филология – нет.

Незадолго до этого, российский диктатор, отчаявшись победить, пошел ва-банк: 21 сентября он объявил всеобщую мобилизацию, а 30-го числа пообещал за счет новых, отнятых у Украины земель расширить русский мир – даром что цивилизация, говорящая на русском языке, от этого уменьшается. Приращение России – лозунг сколь угодно смехотворный, но, с точки зрения кремлевских временщиков, небезвыгодный. К 2022 году патриотический угар от аннексии Крыма у многих уже начал проходить, а недовольство экономической и социальной политикой среди обыкновенных россиян быстро росло, – тогда-то Кремль и воззвал к Шиве шовинизма. По обыкновению фюрер выступил на федеральном телевидении с длинной речью, в которой обличал вероломный Запад, покусившийся на самое Россию, – не удивительно, что международной популярности России это не прибавило.

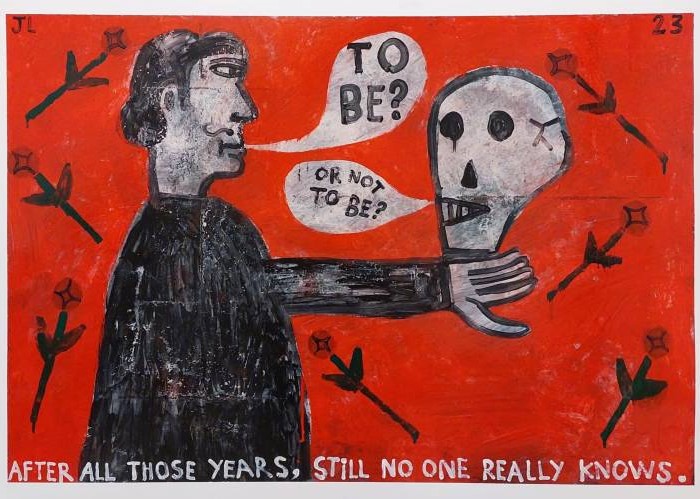

Но именно поэтому ныне лучшее из времен («it was the best of times»), чтобы обратиться к русской культуре, и не только ради нее самой. Спросим себя: как мы реагируем, когда герой книги или фильма пускается во все тяжкие или же и вовсе продает душу дьяволу? Разумеется, тем больше мы вчитываемся, всматриваемся в происходящее, – чтобы узнать, что же сталось с Фаустом и Раскольниковым, с обреченными душами у Данте и у Шаламова, у Флобера и Чехова: мы спускаемся вместе с ними в ад, дабы никогда там не очутиться. По той же причине так важны читателям Макбет у Шекспира и Годунов у Пушкина, Печорин у Лермонтова и Доктор Джекилл (Мистер Хайд) у Стивенсона: ведь каждый может угодить в лапы демонам гордыни и трусости, сладострастной жажды власти или денег – каждый может попасть в когти отчаянья и ненависти, особенно же по отношению к столь нестерпимой свободе Другого.

Впрочем, к преступлению и наказанию наша культура не сводится; есть и третье измерение – искупление. Божественное право всех людей на искупление грехов лежит в основе всякого гуманного общества. Вот почему трагедии с «плохими» концовками – источник катарсиса: мы лишь сострадаем героям, которые страдают за нас, чтобы мы не страдали в реальной жизни; они за нас умирают на бессмысленных войнах, в бреду сводят счеты с собственной жизнью, пренебрегают любимыми и потом мучаются от потери, – лишь бы нам, читателям, не пришлось всего этого повторить. Вот почему читать о мертвых душах куда душеспасительнее, чем – истории с политкорректными героями, у которых нет ни предрассудков, ни порочащих их привилегий и чего бы то ни было еще, способного обидеть прогрессивную общественность.

И в частушках, и в эпосе культура всегда была отдушиной для людских страхов, обид, агрессии и прочих чрезмерностей, – прямо как во снах и с тою же целью – высветить и вытеснить наши постыдные устремления из потаенных уголков бессознательного. В современной психологии о людях судят по снам, но никому из них по снам не выносят морального приговора. Не следует ли того же держаться и применительно к культуре?

Между тем, так ли уж фетишисты русской культуры, которые используют ее как живой щит для оправдания путинских преступлений, – так ли уж они отличаются от тех, кто ее демонизирует? Ни первые, ни вторые не знают цену культуре – одни ценят ее слишком низко, другие – слишком высоко; и первые, и вторые принимают ее чересчур всерьез и забывают, что культура, точнее, искусство, суть выдумка. Это не снимает с культуры ответственность, но это дает культуре право на отсрочку, а нам – возможность задуматься и, если на то есть основания, одуматься. Чтобы воспринимать искусство, писал Кольридж, нужно уметь удержаться от обвинений в том, что в жизни так не бывает (suspension of disbelief). Столь же принципиально суметь удержаться от соблазна вынести произведению вердикт: сколько произведений осталось бы непрочитанными, непонятыми, если бы читатель с первых страниц набросился на них за то, что так не бывает или что так не должно быть. Прочитав произведение, мы дальше живем собственной жизнью, совершаем определенные поступки, и, если уж судить, то по поступкам.

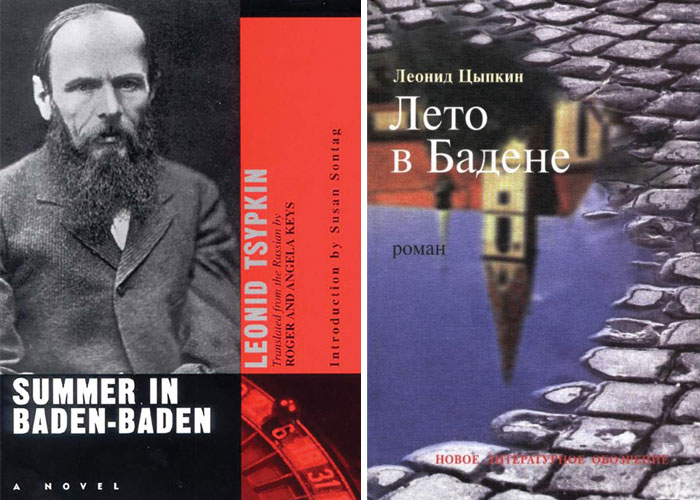

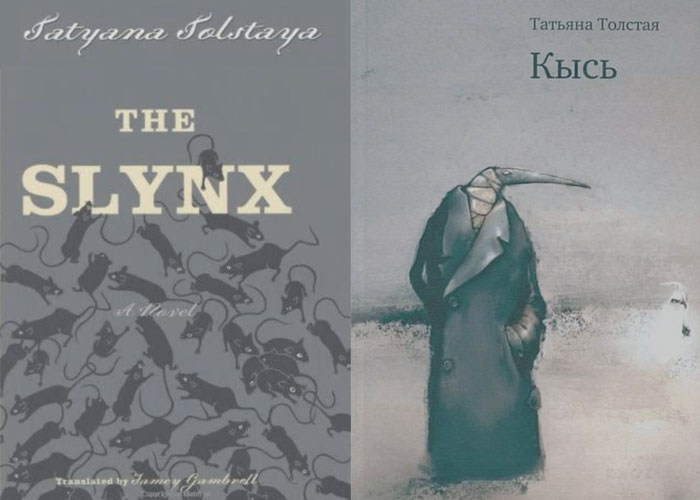

Легко понять людей, которые – кто от негодования, кто от отчаянья – обрушились на русскую культуру, после того как Путин подло напал на Украину. Однако люди эти тем самым обнаруживают свое маловерие – раз порочно священство, то порочен и сам символ веры, хотя аналогия эта хромает, потому что стоящие у власти выходцы из питерских подворотен имеют такие же основания служить жрецами Пушкина, как Трамп – жрецом Шекспира. Не потому ли многие так быстро, так легко разочаровались в русской культуре, что никакой культурой, русской ли или какой-либо еще, они по-настоящему никогда и не жили? Вместе с тем, когда идолопоклонники русской культуры молчат перед вопиющими преступлениями российской армии в Буче и Мариуполе, это говорит о том, что и они по-настоящему не прочли язвительных по отношению к России произведений Достоевского и Толстого, Лермонтова и Гоголя.

К несчастью, слишком много оказалось проглотивших приманку Путина, отказавшихся от «русской культуры», и среди них есть и противники Путина, – в его пользу и к его же выгоде. Заключаю виновницу в кавычки, потому как словосочетание «русская культура» теперь звучит как бренд или ярлык; теряется истинное значение русской культуры, согласно которому это галактика диаметрально противоположных смыслов, не «хороших» и не «плохих», а таких, которые притягивают к себе людей, ищущих в ней свободы и истины. Как и с большею частью иных обобщений, люди борются здесь с соломенным чучелом и пребывают в плену тех же заблуждений, что и у Путина.

Первое из этих заблуждений – когда русскую культуру, философски выражаясь, овеществляют (reification fallacy), когда, иначе говоря, ее олицетворяют – представляют в виде живого существа – как некоего левиафана; так из культуры творится миф, националистический. Второе заблуждение – анахронизм: Путину верят, когда он выдает себя за наследника российских правителей XIX века, а нынешнюю Россию – за наследницу былой империи, тогда как достаточно почитать произведения русской литературы XIX века, чтобы убедиться: это было совершенно другое общество. Первородные грехи русской культуры при этом никуда не делись, но вот грешники… Не лучше ли судить их с присяжными их же времени? И наконец, когда из русской культуры делают козла отпущения, вся русская культура оказывается сведена к Кремлю, откуда она как бы расходится концентрическими кругами – до МКАДа и далее, но как же, например, быть с украинскими поэтами, пишущими на родном русском языке? А миллионы русскоязычных людей в иных странах – неужели их голос не в счет и мы согласны на то, чтобы свист соловьевых-разбойников покрыл собой всё? Когда правительство Франции совершает что-то ужасное, то Francophonie, т.е. весь франкоязычный мир, не несет за это ответа; то же верно и для англоязычных стран, очень разных, разбросанных по всему земному шару, и хотя Россия как государство сама повинна в том, что многие объявили русской культуре бойкот, нам решать, хотим ли мы смотреть на русскую культуру с колокольни Ивана Великого и потворствовать бесталанным российским правителям, удерживающим русскую культуру в заложниках. Отсюда вытекает третье заблуждение: винить русскую культуру в преступлениях путинского режима – значит снимать личную ответственность с Путина и его сторонников.

В действительности же настойчивее всего к ответу Россию призывали наиболее известные из ее писателей – Чаадаев, усомнившийся в России как полноценной нации, способной внести вклад в историю мировой цивилизации; Салтыков-Щедрин с блестящей и безжалостной сатирой и на российских правителей, и на народ; Гоголь, Гончаров и Тургенев, обнажившие экзистенциальные бездны русской души; Достоевский с его пророчеством о Великом инквизиторе и об обманутых, обманувшихся людях, попавших в секту идолопоклонников; и, конечно, Лев Толстой, так много и так мощно писавший против войны, всякой войны, что выдвигался на Нобелевскую премию мира, которой, впрочем, он не желал, ибо личность Толстого выходила за границы государств, языков и прочих, даже самых уважаемых институтов, служа ярчайшим примером того, как можно жить в свободе от страха и конформизма. Это особенно актуально сегодня в нашей глобальной деревне, где умение мыслить самостоятельно встречается все реже.

И тем не менее история нашей цивилизации, как она запечатлена и осмыслена в культурах, ее составляющих, включая и русскую, – история эта говорит о том, что преступления, совершаемые от лица той или иной страны, становятся тем первородным грехом, который несет на себе каждый ее гражданин, отныне превращающийся в соучастника, – если не прямого, то косвенного, где бы он ни находился. Такова история человечества, его трагедия, и, увы, теперь настал черед России преподать извечный урок. До России это сделала Германия, и потому уместно кончить это эссе словами выдающегося представителя немецкоязычного мира – Карла Густава Юнга:

«Теперь, когда ангел истории покинул немцев, демоны будут искать новую жертву. И это будет нетрудно. Всякий человек, который утрачивает свою тень, всякая нация, которая уверует в свою непогрешимость, станет добычей. Мы испытываем любовь к преступнику и проявляем к нему жгучий интерес, потому что дьявол заставляет забыть нас о бревне в своем глазу, когда мы замечаем соринку в глазу брата, и это способ провести нас. Немцы обретут себя, когда примут и признают свою вину, но другие станут жертвой одержимости, если в своем отвращении к немецкой вине забудут о собственных несовершенствах. Мы не должны забывать, что роковая склонность немцев к коллективности в не меньшей мере присуща и другим победоносным нациям, и они также неожиданно могут стать жертвой демонических сил».