IN MEMORY OF W.B. YEATS (13 June 1865 – 28 January 1939)

I

He disappeared in the dead of winter:

The brooks were frozen, the airports almost deserted,

And snow disfigured the public statues;

The mercury sank in the mouth of the dying day.

What instruments we have agree

The day of his death was a dark cold day.

Far from his illness

The wolves ran on through the evergreen forests,

The peasant river was untempted by the fashionable quays;

By mourning tongues

The death of the poet was kept from his poems.

But for him it was his last afternoon as himself,

An afternoon of nurses and rumours;

The provinces of his body revolted,

The squares of his mind were empty,

Silence invaded the suburbs,

The current of his feeling failed; he became his admirers.

Now he is scattered among a hundred cities

And wholly given over to unfamiliar affections,

To find his happiness in another kind of wood

And be punished under a foreign code of conscience.

The words of a dead man

Are modified in the guts of the living.

But in the importance and noise of to-morrow

When the brokers are roaring like beasts on the floor of the bourse,

And the poor have the sufferings to which they are fairly accustomed

And each in the cell of himself is almost convinced of his freedom

A few thousand will think of this day

As one thinks of a day when one did something slightly unusual.

What instruments we have agree

The day of his death was a dark cold day.

II

You were silly like us; your gift survived it all:

The parish of rich women, physical decay,

Yourself. Mad Ireland hurt you into poetry.

Now Ireland has her madness and her weather still,

For poetry makes nothing happen: it survives

In the valley of its making where executives

Would never want to tamper, flows on south

From ranches of isolation and the busy griefs,

Raw towns that we believe and die in; it survives,

A way of happening, a mouth.

III

Earth, receive an honoured guest:

William Yeats is laid to rest.

Let the Irish vessel lie

Emptied of its poetry.

[Excluded stanzas *

Time that is intolerant

Of the brave and innocent,

And indifferent in a week

To a beautiful physique,

Worships language and forgives

Everyone by whom it lives ;

Pardons cowardice, conceit,

Lays its honours at their feet.

Time that with this strange excuse

Pardoned Kipling and his views,

And will pardon Paul Claudel,

Pardons him for writing well.]

In the nightmare of the dark

All the dogs of Europe bark,

And the living nations wait,

Each sequestered in its hate;

Intellectual disgrace

Stares from every human face,

And the seas of pity lie

Locked and frozen in each eye.

Follow, poet, follow right

To the bottom of the night,

With your unconstraining voice

Still persuade us to rejoice;

With the farming of a verse

Make a vineyard of the curse,

Sing of human unsuccess

In a rapture of distress;

In the deserts of the heart

Let the healing fountain start,

In the prison of his days

Teach the free man how to praise.

* * *

ПАМЯТИ УИЛЬЯМА БАТЛЕРА ЙЕЙТСА

Перевод И. Бродского *

I

Он растворился в холоде зимы:

ручей замерз, аэропорты пустовали,

снег сильно повлиял на вид знакомых статуй,

и градусник тонул во рту истекших суток.

День этой смерти был, согласно показаниям

приборов, мрачным и холодным днем.

Вовне, чужды его болезни, где-то

неслись в вечнозеленых кущах волчьи стаи,

река селя бежала набережных модных.

Уста скорбящие удерживали смерть

поэта от его стихотворений.

Но для него – то был последний день,

когда он был в себе: день медсестер и слухов;

губернии тела глухо восставали,

пустели площади рассудка,

молчанье вторглось в пригород, ток

чувств вдруг иссяк; и вспыхнули его

поклонники. Теперь он весь рассеян

среди бессчетных городов, чужих пристрастий;

он в новом сумрачном лесу блуждает

по следу снежному и ради казни новой.

Слова покойника претерпевают ряд

метаморфоз среди желез живущих.

Но в шуме-гаме завтрашнего дня,

где, как зверьё, ревут дельцы под сводом Биржи,

где нищи привычно страждут, где

всяк в клетке самого себя,

одна-две тыщи вспомнят этот день.

II

Ты был не лучше нас. Но дар твой превозмог

тебя, распад. Безумная сама,

Ирландия свела тебя с ума

в поэзию. Но ни ирландский мозг,

ни климат данный шаг ничуть не вразумил.

Поэзия не изменяет мир:

лишь выживает – как река за счет

безлюдных берегов, где, мимо смертью чувств

известных городов, ферм, издающих хруст

от одиночества, она на юг течет

посредством уст.

III

Расступись, земля, скорбя:

сходит Вильям Йейтс в тебя.

Сей сосуд да ляжет в пух,

от ирландских песен сух.

[Время – храбрости истец, **

враг возвышенных сердец

и зевающее от

тела розовых красот, –

чтит язык и всех, кем он

сущ, продлен, запечатлен,

их грехи прощая им

как преемникам своим.

Время, коему вольно

смыть с Р.Киплинга пятно

и простить Клоделя в срок,

всё за что прощает слог.]

Ночи в скверные часы

всей Европы лают псы;

стран, свернувшихся в клубок

ненависти, сон глубок.

Оскопленной мысли вид

лица встречные кривит,

в ледовитые моря

скорби взоры претворя.

Следуй прямо, следуй прочь,

песнопевец: вниз и в ночь;

твой от уст отставший глас

снова вселит радость в нас.

В сельских радостях стиха

да нальётся гроздь суха

горьких слов: давясь слюной,

пой людской удел дрянной,

чтоб в пустынях душ возник

и забил живой родник;

чтобы стал темницу дней

славить всяк живущий в ней.

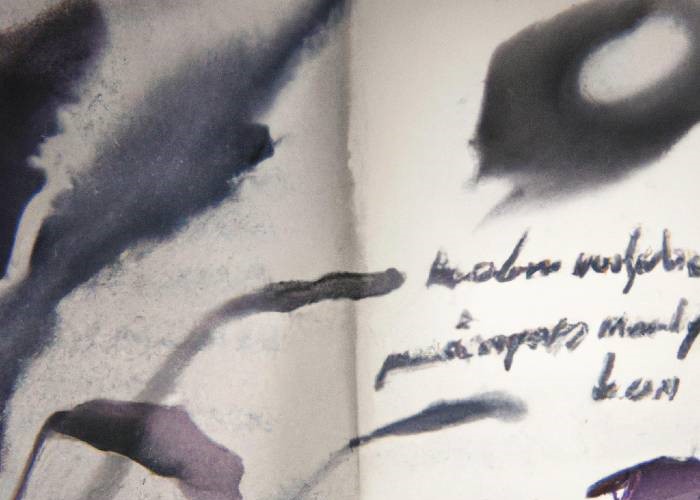

* Этот ранний перевод И. А. Бродского не авторизован и не включен ни в одно из собраний сочинений и переводов поэта.

* * *

ПАМЯТИ УИЛЬЯМА БАТЛЕРА ЙЕЙТСА

Перевод А. Эппеля

I

Он исчез в тусклой стуже:

Оцепенели реки, опустели аэропорты,

Снег исказил статуи,

Ртуть падала во рту блекнувшего дня.

О, вся метеорология согласна —

День этой смерти был тусклым холодным днем.

Далеко от его умиранья

Волки продолжали бегать по лесам.

Сельскую речку не обольстили тонные парапеты.

Глаголы траура

Не пустили в строки смерть.

А для него был последний полдень самого себя,

Полдень санитарок и шепотов;

Окраины тела взбунтовались,

Перекрестки разума пустовали,

Предместья обезголосило молчанье,

Родники чувств иссякли;

Он воплотился в своих почитателей.

И вот, разбросанный по сотням городов,

Он без остатка отдан незнакомым чувствам,

Дабы обрести счастье в иных лесах

И расплачиваться по законам чужой совести.

Слова умершего

Пресуществляются в живущем.

Но в значительном и галдящем завтра,

Где рычит биржевик,

А бедняк притерпелся к бедности,

И в одиночке своего «я» всякий почти убежден

В собственной свободе,

Несколько тысяч не забудут этот день,

Как не забываешь день, в который совершил необычное.

О, вся метеорология согласна —

День этой смерти был тусклым холодным днем.

II

Ты глупым был, как все; всё пережил твой дар:

Тщету богатых женщин, тебя, твое старенье,

Тебя до стихотворства довела безумная Ирландия.

Сейчас в Ирландии бред и погода те же —

Поэзия ничто не изменяет, поэзия живет

В долинах слов своих; практические люди

Ею не озабочены; течет на юг, чиста,

Она от ранчо одиночеств и печалей

До стылых городов, где веруем и умираем мы, и выживает

Сама — событье и сама — уста.

III

Отворяй врата, погост, —

Вильям Йейтс — почетный гость!

Бесстиховно в твой приют

Лег Ирландии сосуд.

[Время, коему претит

Смелых и невинных вид,

Краткий положив предел

Совершенству в мире тел,

Речь боготворя, простит

Тех лишь, в ком себя же длит;

Трус ли, гордый ли — у ног

Полагает им венок.

Время, коим был взращен

Редьярд Киплинг и прощен —

И Клоделю[*] все простит,

Ибо слог боготворит.] *

Лают в европейский мрак

Своры тамошних собак,

Всякий сущий там народ

Злобу сеет — горе жнет.

Объявляет каждый взор

Свой мыслительный позор.

Реки жалости в слезах

Заморожены в глазах.

Пой, поэт, с тобой, поэт,

В бездну ночи сходит свет.

Голос дерзко возвышай,

Утверди и утешай.

Обрабатывая стих,

Пой злосчастья малых сих,

Пестуй на проклятье их

Вертоград в строках своих.

Пусть иссохшие сердца

Напоит родник творца,

Ты в темнице их же дней

Обучай хвале людей.

* В дальнейшем У.Х. Оден исключил эти строфы, утверждая, что время не простит даже гениальным поэтам ни их реакционных взглядов (имея в виду и Киплинга, и Клоделя), ни неблаговидных поступков, имея в виду Поля Клоделя, который поместил свою старшую сестру Камиллу, гениального скульптора, в психиатрическую больницу св. Анны в Париже, где за 30 последующих лет навестил ее 8 раз.

* * *

ПАМЯТИ У.Б. ЙЕЙТСА

Перевод Я. Пробштейна

I

Исчез он в омертвелой зимней стуже.

Пруды замерзли, аэропорты опустели,

И памятники снег обезобразил;

В рот умирающего дня упала ртуть.

Согласны все приборы и приметы:

День его смерти был холодным мрачным днем.

Вдали от его хвори

Бежали волки сквозь вечнозеленые леса,

Не соблазняли модные причалы сельских рек,

А плакальщиков причитанья

Поэта смерть отмежевали от стихов.

Но в тот последний день он был собой,

Сиделок суеты и сплетен день;

Восстали все уделы его плоти

И опустели площади ума,

Безмолвие предместья захватило,

Поток всех чувств застыл: он почитателями стал.

Сейчас разбросан он по сотням городов,

Всецело отдан он неведомой любви,

Чтоб счастье обрести в других лесах—

Чужим сознаньем будет он судим.

Так мертвеца слова

Претворены в нутре живых.

Но шум и важность завтрашнего дня,

Когда на Бирже маклеры рычат, как звери,

И свыклись со страданьем бедняки,

И всяк в камере своей почти уверовал в свободу,

Подумают всего лишь пару тысяч,

Что этот день был необычным днем.

Согласны все приборы и приметы:

День его смерти был холодным мрачным днем.

II

Ты глупым был, как мы; все пережил твой дар:

Опеку дам богатых, немощь тела,

Себя. В поэзию ты брошен оголтелой

Ирландией — погодка та же, тот же в ней угар:

Поэзия не изменяет жизнь — живет

В долине, где чиновникам заказан ход,

Течет на юг от ранчо одиночеств и скорбей,

От рыхлых городов, где с верой умираем, ей

Жить дано, когда откроет рот.

III

Воздавай, земля, почет:

Вильям Йейтс к тебе идет.

Стих ирландский, как сосуд,

Осушив, пусть погребут.

Здесь сквозь европейский мрак

Лай разносится собак,

Ожиданием живет

В ненависти всяк народ;

Интеллектуальный срам

Со всех лиц глазеет там,

И заковано во льдах

Море жалости в глазах.

Ты, поэт, за ними следуй,

Эту ночь до дна исследуй,

Вольным голосом любви

Все же к радости зови.

Стих взрасти, как виноград:

Гроздья гнева пусть горят,

О несчастиях людских

Пусть поведает твой стих.

Средь пустынь сердец ищи

Исцеления ключи,

И в темнице этих дней

Научи хвале людей.

февраль 1939

* * *

ПАМЯТИ УИЛЬЯМА БАТЛЕРА ЙЕЙТСА

Перевод Гр. Кружкова

I

Он ушел в самую глухую пору зимы;

Реки замерзли, аэропорты почти опустели,

Шапки снега обезобразили статуи на площадях,

Ртуть упала во рту умиравшего дня.

Все приборы и данные сходились в одном:

День его смерти был темным, холодным днем.

А где-то вдалеке в этот час

Волки бежали по хвойным, по вечнозеленым лесам,

Речка-простушка текла, не мечтая о каменных берегах;

Траурные языки

Смерть поэта отсекли от творений поэта.

Но для него это было последним днем:

Беготня медсестер, перешептывание нянечек и врачей;

Провинции его тела восстали,

Площади ума обезлюдели,

Тишина затопила предместья,

Токи чувств прекратились; он стал только россыпью строк.

Он превратился в своих читателей; он отныне рассеян

По чужим городам, по чужим, незнакомым сердцам,

Он должен искать свою новую долю в незнакомой стране,

Он будет судим по чужим, неизвестным законам.

Слова мертвеца,

Преображаясь, меняются в лимфе и крови живущих.

Но в нетерпенье и шуме грядущего дня,

Когда брокеры воют, как звери, под сводами биржи

И бедняки переносят свои страданья, к которым они совершенно привыкли,

И каждый, запертый в клетку своего Я, мнит, что свободен,

Несколько тысяч людей будут вспоминать этот день,

Как не совсем заурядный, не такой, как другие.

Все приборы и данные соглашались в одном:

День его смерти был темным, холодным днем.

II

Ты был глупым, как мы; твой дар пережил это все:

Свиту богатых поклонниц, дряхлость тела, саму

Эту жизнь. Безумная Ирландия втравила тебя

В поэзию. Ныне тебя нет, а она — как была,

Все такая же, и погода в ней та же — то солнце, то дождь.

Ибо поэзия ничего не свершает — она просто живет

В тайной долине, куда власть имущим

Хода нет; там она зарождается и струится на юг

От хуторов одиночества и неотвязных скорбей,

Из захолустных местечек, где мы уповаем, живем

И умираем. А она выживает, являя собой

Способ существованья и голос.

III

Принимай, Земля, певца,

Славь, могила, мертвеца!

Пусть Ирландия скорбит —

Уильям Йейтс во прахе спит.

Над Европой свился мрак,

В мраке слышен лай собак.

Каждый сущий в ней язык

На соседа точит клык.

Каждый оскорбленный взор

Прячет умственный позор,

Злоба их сердца грызет,

Жалость обратилась в лед.

Так ступай, Поэт, ступай,

В сердце тьмы, в кромешный край,

И из этой тьмы слепой

Упованье нам пропой.

Чтоб из сонма наших зол

Вертоград стихов расцвел —

Пой о радости навзрыд

В упоении обид.

Чтоб в пустыне бед возник

Исцеляющий родник —

В заточенье на земле

Научи людей хвале.

* * *

ПАМЯТИ У. Б. ЙЕЙТСА

Перевод И. Вишневецкого

I

Он исчез в зимней мертвенности:

ручьи замёрзли, аэропорты были почти пусты,

снег изуродовал общественные изваянья,

ртуть опускалась во рту умирающего дня.

Все инструменты согласно свидетельствовали:

день его смерти был мрачным, холодным днём.

Безотносительно к его хвори

волки гнали сквозь хвойный лес,

крестьянская река не была даже задета модным причалом,

и языками скорбящих

смерть поэта была отделена от его стихов.

Но для него это было последнее «пополудни» в качестве себя самого —

пополудни, полное сиделок и слухов:

провинции его тела взбунтовались,

площади сознания были пусты,

молчание ворвалось в пригороды,

поток чувств угас, он превратился в своих почитателей.

Теперь он рассеян по ста городам,

отдан неведомому восхищенью,

обретает счастье в иных лесах,

где осудят его по чужим уложениям совести.

Слова мёртвого человека

изменяются внутри живущих.

Но и в гаме столь важного завтра —

с брокерами, ревущими зверьми на цоколе фондовой биржи,

с бедняками, страдающими так, как они привыкли страдать,

с каждым из них, заключённых в камере собственного тела

и почти убеждённым в своей свободе, —

отыщутся несколько тысяч, кто сочтёт этот день

за день, в который что-то чуть-чуть изменилось.

Все доступные нам инструменты согласны,

что день его смерти был мрачным, холодным днём.

II

Ты был глуповат как и мы; твой дар пережил всё —

поклоненье богатых женщин, телесный упадок и даже

тебя самого. Безумица-Ирландия вогнала тебя болью в стихи.

Ирландия так же безумна, и в ней всё та же погода.

От стихов ничего не меняется: они выживают в долине,

созданной ими самими, где не лезет ни в чьи дела

начальство, они — текут к югу от ферм и угодий

уединения и от суетливых скорбей,

от неприбранных городов — в них верили мы, в них жили —

они выживают лишь благодаря устам.

III

Гость почётный, под землёй

Уильям Йейтс обрёл покой,

и ирландских рифм сосуд

без стихов его лежит.

Всех безгрешных, смевших сметь

Время может не стерпеть

и в семь дней — таков закон —

тех, кто хорошо сложён

забывает, только чтит

всех, кем жив язык; простит

трусость и тщеславье им,

возложив венки к ногам,

на язык молясь; прощён

Киплинг был и пощажён

за умение писать

Поль Клодель; и нас опять

окружил кошмарный мрак;

европейский брёх собак-

наций, что в себе самих

с ненавистью для других

и с бесчестием в конце —

не на мордах, на лице —

заперлись и ждут: в глазах

море жалости и страх.

Что ж, поэт, ступай один

в самый мрак ночных глубин,

неуступчиво тверди

нам про радость впереди,

стих возделав будто сад,

на проклятье вертоград

вырастив, о бедах пой

в упоенье горем; твой

голос и сквозь сердца сушь —

ключ врачующий для душ —

смог свободных научить

как в тюрьме — благодарить.

* * *

ПАМЯТИ УИЛЬЯМА Б. ЙЕЙТСА

Перевод Андрея Олеара

1

Его не стало в самый пик зимы:

в аэропортах жизнь почти иссякла, как пульс в ручьях,

а снег обезобразил классические силуэты статуй;

день угасал, как опускалась ртуть

во рту умершего. И множество приборов

пришло к согласью: день, когда он умер,

был самым мрачным и холодным в зиму.

И даже вдалеке от смертной стужи,

где волки рыщут в зелени дубрав,

а реки до сих пор в природных руслах, –

скорбящий хор о мёртвом… На стихи

смерть, взяв его, не налагает лапу.

Был этот день его последним днём,

средь медсестёр и слухов; его тела

провинции отважились на бунт,

вмиг опустели площади ума,

молчание заполнило окраины.

Всё замерло. Он становился речью…

Та – частью гула сотен городов

и эхом в чьём-то незнакомом сердце –

вновь обретёт заслуженное счастье

в другом лесу, в иных страстях и муках.

Слова умершего, меняясь, станут частью

души живых, а также их желудков.

И в неизбежно важном шуме завтра,

когда, как звери, брокеры ревут на биржевой арене,

а стоны бедняков – обычный хор, привычный им самим,

и каждый узник одиночки почти что убеждён в своей свободе, –

есть тысячи, что вспомнят этот день

в ряду подобных, ибо все приборы

пришли тогда к согласью: самым мрачным

день его смерти стал в календаре.

2

Ты смертный был, как все мы, но стерпит всё твой дар –

восторги прихожанок и то, что плоть слаба…

Безумная Ирландия, Поэт, – твоя судьба!

Безумие и климат здесь рождают боль и жар,

а большего поэзии не нужно; здесь она –

в долинах душ, куда властям и тропка не видна;

на старых фермах в нищете, в безмолвии живёт –

родник в глуши. Из этих мест на юг текут слова,

здесь мы живём и здесь умрём, а вот она жива –

там, где откроет рот.

3

Дар, земля, прими же: здесь

стал тобой Уильям Йейтс.

Он лежит, но рядом лечь

не пойдут стихи и речь.

Беспощадно до конца

к чистым душам, храбрецам

Время; им побеждена

красота, а отдана

вся любовь его – словам;

тем прощенье, кем жива

речь, что спишет трусость, зло,

лавром увенчав чело;

Время им простит грехи:

взгляды Киплингу (стихи

хороши), Клодель прощён

(кто мог так писать ещё?)…

Над Европой – ночь, и мрак

рвёт на клочья лай собак;

все соседи ждут, когда

и к кому придёт беда.

Каждый встречный – идиот

и кривит усмешкой рот,

лёд во взгляде (даже ложь

незаметна) бросит в дрожь.

Так ступай, ступай, Поэт,

в ночь, где дна и света нет,

и лишь голос твой из тьмы

скажет нам, что живы мы.

Горечь строк твоих – вино

правды – нам налей. Одно

пой – о горестях людей,

результате их страстей.

Пусть из недр пустых сердец

что-то хлынет наконец…

В тюрьмах дней, и душ, и глаз

научи молиться нас.

______________________

The original is from Another Time by W. H. Auden, published by Random House, 1940.