Из романа «Синдром Нотр-Дам»

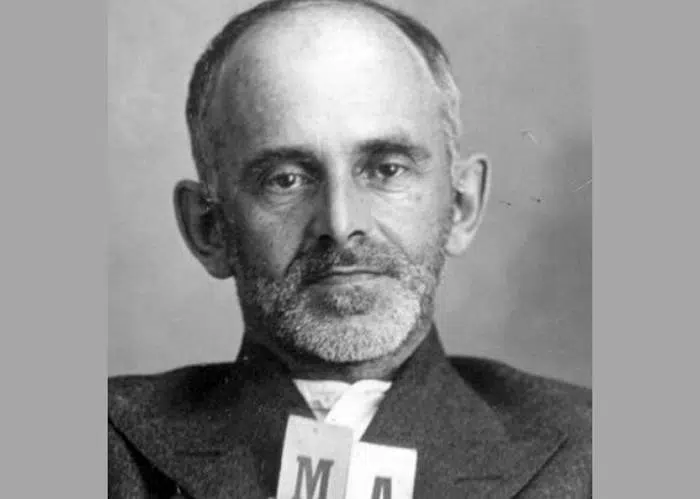

Джош Стайн, не так давно заехавший в Иерусалим из Нью-Йорка, вознамерился поставить тут спектакль, в котором каждый участник должен был говорить на своем языке. Это каким-то образом призвано было отражать подлинную природу театра, его «polysemantic iridescent symbolism», по собственному определению театрального авангардиста. Назывался этот эксперимент, почему-то, «Гайсинский портной».

Стайну удалось собрать весьма пеструю компанию, в которой все пылали неудержимым энтузиазмом, но при этом каждый чувствовал себя не на месте. «Это именно то, что нужно для подлинного театра, – утверждал Стайн. – Довольно профессиональных поденщиков, знающих, как правильно сварить кашу. Нам нужны свежие силы потрясенных и растерянных».

Наверное, справедливо сказано, что смелость города берет. У них в Америке каждый может себя творчески выразить. Мотл, сын кантора Пейси, давно это знал, можно сказать, с детства: «Мой брат Эля познакомился здесь с одним моэлем . У себя на родине, в Гайсине, он был портным, да еще и дамским! – Как же это так? – спрашивает Эля. – Америка! – отвечает тот».

Они репетировали в подвальчике, над входом в который красовалась греческая вывеска «Ζαγρεύς», оставшаяся с тех времен, когда давно арестованный за контрабанду, неуплату налогов и торговлю гашишем владелец держал там распивочное заведение. Для настоящего, даже камерного, театра места там было маловато, но добиться согласия городских властей отдать ему, хотя бы на короткий срок, более подходящее помещение Стайну никак не удавалось. Один день он с завистью посматривал на старый хан возле железнодорожной станции, тот, над забитыми воротами которого висела полинявшая вывеска

תעשיית עץ ומקררים וגם חשמלים — י ומ פרנקל

На другой день, посетив вместе со всей компанией общественные бани на спуске улицы Бецалель, он уже не мог не думать об этом потрясающем помещении, представляя себе, что именно там должен быть освящен храм театрального искусства, которому станут покровительствовать голые боги Олимпа. И так далее, и тому подобное – каждое брошенное строение или действующее заведение, от турецкого железнодорожного вокзала до недавно раскопанной гробницы эпохи Хасмонеев, последнего прибежища некоего корабельщика Ясона – пробуждало в нем яркие картины сценического праздника. Джош Стайн любил прожектерствовать – такая у него была наследственность.

«А известно ли вам, кстати, что я потомственный гражданин Иерусалима? – риторически спрашивал он свою паству. – Так знайте! Мой дед, Реувен Вилденштейн, был одним из первых составителей календарей в Палестине и создателем многих других удивительных прожектов. Ну а великая бабка, Двойра, Дэбби Вилденстайн… О, она была невероятной женщиной – автором прославленной кулинарной книги «The Taste of The Old Testament». В Америке эта книга wаs snapped up like hotcakes. Да-а, я иногда очень живо представляю себе, как они, мои дед и бабка, плывут в Америку на пароходе «Prince Albert»… А знаете ли вы, кто была моя прабабка? Знаете, как называли мою прабабку в Иерусалиме? Вилде Хайе – вот как ее называли! Вattle-axе! Из-за того, что она тайно продавала мусульманам вино, всем евреям в городе чуть не отрубили головы.

Он тут же рассказал, что как-то на одном артистическом коктейле в Нью-Йорке выпил лишнего и стал болтать обо всём этом со стариками Роджерсом и Хаммерстайном, ну, теми самыми, которые сделали «Оклахому», «Звуки музыки» и массу прочего коровьего дерьма. And? Сan you imagine that? Они тут же заявили, что сделают из Вилде Хае мюзикл! Одна надежда на то, что эти бродвейские мамонты давно забыли об этом своем намерении. Иначе… вейз мир! Kitsch could celebrate another victory over true art».

***

Особое внимание Джош Стайн уделял тому, что называл stage movement, и вся его полная театрального энтузиазма труппа потела в безвоздушном пространстве «Загрея», из последних сил стараясь выполнять суровые требования мастера.

– Представьте себе море, – требовал Стайн, сидевший по-турецки на столе и внушительно дирижировавший бутылкой пива. – Идеальное море. Море как идею. Mare nostrum, Passific ocean, Ostsee, что хотите! Бесконечная масса воды, соль, йод, бром, you tell me… Всяческая морская жизнь в этой необозримой луже. Одним словом: море. Напрягите ваше воображение! What for? Представьте-ка себе, что Иерусалим стоит на скале посреди моря. И вот, постепенно, эта скала начинает о-се-дать, о-пол-за-а-а-а-а-ать, и весь город – старый, новый, западный, восточный, их вэйс – оказывается в море, в толще этой соленой воды. What’s exactly my point? А то, что вы сейчас начнете двигаться так, словно находитесь под водой, словно всё кругом находится под водой и ничего, кроме воды, вообще не существует. Что с дыханием? Never mind! У вас жабры. Ха! Плывите! Плывите каждым движением, вас ничто не держит! Это – совсем другой Иерусалим, считайте его высшим, низшим, it doesn’t matter! Дело не в названии, а в том, что он простился с девятью из десяти мер своей тяжести. Вот перед вами проплы- вает громадной рыбиной здание Еврейских фондов с синагогой Йешурун на хвосте. Вот вьются в струях подводных течений Яффские и Дамасские ворота, оторвавшиеся от живой стены кораллов. Пла-а-авность, пла-а-авучесть, пла-а-астика полу-весо-о-о-омости, полу-поле-е-е-ета! Стайки мальков-хасидов вьются среди водорослей в своих зыбких кварталах. Всё, что вызывало напряжение, требовало усилий, теперь дается вам легко, словно в дар, gratis. Так движутся попавшие в мир иной, так чувствуют себя души, souls, которые не покинули тела, но полностью ими овладели.

А теперь представьте себе, что вы сами и всё вокруг вас находится уже не на Земле, а на Юпитере! Что такого особенного на Юпитере? Кто знает? На юпитере gravitation, сила притяжения, во много раз больше, чем на Земле. Вас просто сплющивает и сжимает, вдавливает в поверхность планеты. Попробуйте тут двигаться! Как же тут дышать? Never mind! У вас скафандры, баллоны, их вэйс. Skip it! Просто постарайтесь переставить ноги, поднять руку, правую, теперь левую! Это злая карикатура на наши земные движения. Вокруг вас всё приколочено и припаяно к поверхности. Это Иерусалим в десятой степени. Всё пригнулось, всё сплющилось. Колокольня YMCA напоминает смятое полушарие бюстгальтера, башня Давида – лопнувший кондом. Приходится ползать на животах со скоростью улиток, но без их грации, какими-то отчаянными рывками на полдюйма. Great!

Now stop! Юпитера больше нет. Пространства вообще нет. There is no space at all. Всё утратило форму, цвет, объем, всякую материальность. Осталось только время. Почему осталось время? Их вэйс! Ask me something easier! Просто так. Нет-нет! Вы правы – времени тоже не осталось. Ничего не осталось! Каким образом? Never mind! Важно только то, что у вас не осталось ничего, кроме голоса. Вселенную погасили. Темнота. Нет, время осталось, чтобы вы могли разговаривать в темноте. Вы говорите, что хотите. Всё равно, никто ничего не понимает. Остался звук без высказывания, без речи, звук в пустоте и в темноте. Ну-ка, пообщайтесь так минут десять! Remember: вы не вкладываете в ваши звуки никакого сообщения. Так-так-так! Gre-е-е-еat!!!

Скромный чиновник муниципалитета, заглянувший в «Загрей», чтобы проверить, чем, собственно, занимается творческая молодежь в предоставленном ей городом помещении, был изрядно смущен всем увиденным и услышанным. «Лучше бы поставили какую-нибудь мировую классику: «Анну Каренину», я знаю… «Настасью Филипповну», – думал он, – ну, уж если надо обязательно выпендриться, то есть же всякая «Сакунтала». Зачем играть неизвестно что?» Но почел за благо не высказывать своего мнения, по крайней мере, прямо тут, на месте действия, опасаясь, что его поднимут на смех. Вот на заседании отдела он непременно выскажется…

***

В этот день тесный подвальчик, полный взвинченными до предела человеческими особями, ходил ходуном. Художник Давид Шмайя Гиммельфарб в этот день был нарасхват. Он еще не закончил расписывать яркими анилиновыми красками некогда белый докторский халат, свисавший с тщедушных плеч молодого человека в женской войлочной шляпке цвета морской волны, а руководивший всем действом Стайн уже крикнул ему в самое ухо, направив указующий перст на Арона:

– Вот он, наконец, Гайсинский портной! Дэйвид, займись им немедленно! Остальные подождут!

– Ну, так! – Давид вдумчиво осмотрел исполнителя заглавной роли, разноцветной рукой поправил на зеленоватом носу забрызганные краской очки и начал выбирать из груды рваной одежды детали, необходимые для костюма Гайсинского портного. Работа предстояла нешуточная: пальто без правого рукава, шляпа, эти тонкие ножки в коротких штанишках, правая рука, ладони, длинная невыразительная шея, эта простодушная круглая физиономия, которой необходимо было придать этакого демонизма… Да, вот этот красный чулочек подойдет, а левую ногу придется покрасить в синий цвет!

– Great! Splendid! That’s it, David! – решительно постановил Стайн, не спускавший наполеоновского взгляда с расцветавшего на глазах всей компании Гайсинского портного. – Пройдись-ка, Арон! Плавно! Great! Oh my, какие ножки! А-ну, на сцену! Пройдись, пока молча и ме-э-э-эдлнно-о-о!!! Та-а-ак! И обра-а-атно… Now girls!

Две студентки, ярко расписанные «по живому», которых Арон едва узнал в костюмах Евы с густым красочным покрытием, стеснительно жались в углу, словно прячась одна за другую.

– Вперед! Вперед! Нечего прятаться! – грозно прикрикнул на них режиссер. – Весь мир смотрит на вас в восхищении!

Подружки, жалобно хихикая, полезли на узкое возвышение, исполнявшее в «Загрее» одновременно роль скены и орхестры. С другого края на онемевшего от изумления портного двигалась, куда более раскованно, вторая голая парочка. Эту мулатку с мощными округлостями, переливавшимися всеми цветами радуги, и пышной шапкой ярко-малиновых волос, так же, как и сплошь вызолоченную плоскую каланчу с брезгливым выражением небесно-голубого лица Арон здесь еще не встречал. Стайн подобрал прожженных профессионалок только этой ночью, соблазнив обеих, отчаявшихся дождаться клиентов, немедленными даровыми харчами и выпивкой, а также грядущей мировой славой.

– Splendid! Медленно танцуем с обеих сторон к центру! – распорядился Стайн. – А теперь говорите! И ты, Арон! Гврите-гврите-гврите, болтайте, не останавливаясь, о чем угодно! Contrast! Я хочу сontrast между ме-е-едленным движением и бстрой-бстрой-бстрой болтовней!

Он начал отбивать медлительный ритм на большом турецком барабане, мыча густым басом нечто заунывно- тягучее.

– Замерли! И-и-и так стоим! А-а-арон! Не молчи! Great! Болтаем, не сходя с места! Дэйвид, Эсмэ уже готова?!

Тут Арон, едва вошедший в ритм бессмысленной болтовни на смеси иврита, английского и древнегреческого, снова потерял дар речи. Он никак не мог осознать, что голое по пояс бледное существо с бело-зелено-краcной картонной коробкой «Перцы ПАЛЬМАХ Цуба» на голове – это Сёма. Сёмка из Нотр-Дам! Эсмеральда Райхинштейн с отделения всемирной литературы!

А та уже начала стаскивать с себя трусики салатного цвета, с трудом балансируя непривычным головным убором. Арон, совершенно неожиданно для самого себя, почувствовал резкую боль в груди.

– Stop it! – крикнул Стайн. – Не снимай! It’s best this way! Чуть пониже слева! Вот так! Красота! Дэйвид, немного зеленого на правую грудь!

Почему-то именно это взбесило Арона больше всего. Трусики у нее, оказывается, красивее всего остального! Извращенец!

– Давид! Не смей мазать ее краской! Она свободная личность! – завопил он, чуть не падая на грозную мулатку. – Прости! Извини! Сёмка, не соглашайся на это издевательство! Никакой это не авангард! Он вас просто использует, негодяй!

– Браво! Great! – в восторге зааплодировал режиссер. – Well done, good Gaysin Schneider!

– You have no Schneider! No Gaysin, no any other! I’m done with you! – Портной уже визжал, как малолетний дикий вепрь.

– Absolutely great! – гнул свою линию Стайн. – Capture it! Boy! Ты сможешь это повторить?

Но Арон уже спрыгнул с подиума, злобными пинками перевернул несколько жестянок с красками и, расталкивая всех на своем пути, мчался к выходу. Никогда еще не был он так зол.

Ох уж эти маленькие наполеончики, крошечные навуходоносоры, карликовые артаксерксы, пигмеи-фараончики! Всегда у них одно и то же: придумают какую-нибудь дымовую завесу для своих пакостей, под прикрытием которой дурачат наивных простачков, поверивших их возвышенным речам о новой эпохе, о высшей истине, о современном искусстве… И всё это только для того, чтобы попользоваться молоденькими девочками и еще унизить всех вокруг, сделать из себя «нацальников», great bosses, godfathers! Авангардист! Сапожник!

Разъедаемый горькой желчью, он уже стал думать о том, что и гораздо выше происходит то же самое. Даже в государственном масштабе. Да почему «даже»?! Именно в высшем руководстве этого всегда полно. Чем мельче и гаже самозваный лидер и учитель, тем больше он пыжится и смущает малых сих. Если задуматься… Что такое, этот Давид Бен Гурион? Наверняка, такой же стайн – пончик, полный до краев тошнотворной самовлюбленности, отвратительного сластолюбия, а больше… больше… абсолютно ничего. Мелкий ирод, ахаз-недоросток!

Ему вспомнилась недавно прочтенная «Овечка бедняка» – злая сатира Моше Шамира. Да-да! Все они такие… И сам Давид-псалмопевец, тенор господень… тот еще, прости, боже, народный вождь! Наверняка обворовал каких-то казненных и насильно забытых поэтов, присвоил их гениальные стихи… Сукин сын!

Всю его кротость как рукой сняло. Арону хотелось уйти как можно дальше – от этого театра, от этого города, от этого государства!

***

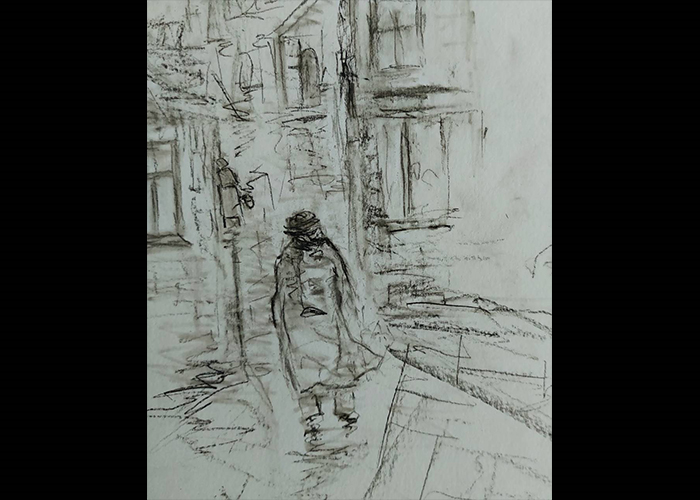

Не переодеваясь и не смывая грима, Арон пулей вылетел в переулок, повернул в сторону Сионской площади и быстро зашагал вверх по улице Яффо. Случайные прохожие и завсегдатаи кафе с любопытством провожали взглядами Гайсинского портного в футуристическом прочтении Давида Шмайи-Гиммельфарба и в исполнении Арона Снайдера. Тот несся куда глаза глядят. Вон из города! Подальше от постылого человечества! В горы! В леса!

Уже на углу улицы Короля Георга с адской силой напомнил о себе голод. Арон не ел со вчерашнего вечера, и от этого у Гайсинского портного начинались спазмы. Если он сейчас же чего-нибудь не перекусит, ему придет конец. Куда же податься? Ноги – одна синяя, другая в красном чулке, но без обуви – сами понесли его налево, к углу улицы Агриппас. Заглядевшийся на это необычное явление природы водитель автобуса чуть не задавил любопытного пешехода, по той же причине опрометчиво остановившегося, не дойдя до тротуара.

Под сильно закопченным масляным портретом Хаима Вайцмана, в будке, как попало пристроенной к углу дома, сидел Шломо, Царь Фалафеля. На краю яркой вывески, изображавшей корону, составленную из рыжевато-бурых шаров – услады скарабея, примостилась пара прибывших для сбора дани мытарей-воробьев.

– Эй, красавец! – крикнул Царь Шломо. – Заходи во дворец!

Арон сразу же оценил милость его величества – обычно все, покупавшие тут фалафель, стояли на улице, иногда слегка притулившись к будке или облокотившись на узкий прилавок, поскольку места внутри просто не было. Все знали, что это тесное помещение забито до предела бесценными шедеврами изобразительного искусства, словно какой-нибудь Эрмитаж или Прадо.

– Заходи, садись! Вот тебе кресло!

С этими словами царь ногой пододвинул Гайсинскому портному ящик, полный пустых пивных бутылок.

– Первая порция – за счет заведения! Острый любишь, а? Спайси? С’хуг зеленый, с’хуг красный – всё натуральное. Тэхи- ну любишь? Кушай, не стесняй себя! Перчики! Лучок! Вторая порция – за счет барона. Третья порция… Смотрю я на тебя: третья порция в тебя не поместится. А за это я тебя рисовать буду. Можно? Скажи: «можно», брат мой, не огорчай меня!

Вручив Гайсинскому портному лепешку, истекающую жидкой сероватой юшкой, он отодвинул в сторону Давида Бен-Гуриона, принимавшего парад кавалерии перед Домом Фрумина, и Наполеона, гарцующего на верблюде у Золотой мечети в Багдаде, приоткрыл дверь в крошечный чуланчик и начал рыться в холстах и картонках.

– Сойдет, – сказал царь, вытягивая дощечку с дыркой у верхнего края, где в сгущающейся альпийской тьме можно было различить знакомый профиль Теодора Герцля. – Неудачное произведение, давно ждет, когда его зарисуют. А сзади, посмотри: гораздо лучше.

На оборотной стороне была изображена ближневосточная царица, обнимающая за шею громадного павлина.

– Элишева. В музей пойдет вместе с твоим портретом. С Герцлем в Базеле не пошла бы – стыдно, слабая композиция. А с тобой пойдет, с Божьей помощью, – решил он, снова переворачивая дощечку и вешая ее на кривой гвоздь в стене. – Кушай, бери еще спайси, брат мой! Острый – не тупой, вреда не будет.

Арон взял еще «острого спайси».

– Закрываю! – крикнул Царь Фалафеля группке разочарованных школьников. – Пора закрывать! Идите к Хизкияѓу! – и, повернувшись к Арону добавил: – У Хизкияѓу, конечно, второй сорт. Но ничего, у них в жизни будет еще много второго сорта и даже третьего, пусть привыкают. А нам работать надо.

Он вытащил из-под прилавка палитру с еще не вполне засохшими красками и две кисти.

– Сиди, кушай, не вертись! Красивый ты. Красок не пожалели. Что тут скажешь?! Ничего не скажешь, у вас в Бецалеле тоже иногда умеют рисовать.

Старательно жуя щекочущий нёбо фалафель, Арон вдруг явственно осознал, как ему хорошо. Хорошо в этом мире, в этом государстве, в этом городе, из которого он только что хотел бежать прочь, куда глаза глядят. Какое ему дело до Стайна с его стриптизом, до Бен Гуриона, до Магида, до всех этих карликов-мегаломанов, когда можно вот так сидеть, в тесноте, да не в обиде, в дворцовых хоромах Царя Фалафеля и попросту радоваться жизни…

«Мы не знаем, что значит “Олл райт”. Но гайсинский портной говорит, что он знает. “Олл райт” это все равно, что по-нашему “ну, шойн!”, или “зол эс зайн азо́й”, или просто “ну-ну”. То есть: всё будет в порядке», – вспомнил Арон и улыбнулся.