Сочи был тот же, что десять лет назад. И тоска была та же. Только теперь она сидела на мне еще лучше. Почему-то я решил, что вырос из нее, но — то ли раньше oна была мне велика, то ли она вообще безразмерна. К тому же шел дождь. Я пил его из кофейной чашечки, пока там, где задержался мой взгляд, не проступила надпись «Парикмахерская». Я зашел в нее и хотел сразу уйти, потому что там никого не было — как вдруг откуда-то появилась девушка в халатике, чистенькая белая мышка с торчащим хвостиком. Она указала мне на одно из трех кресел. Когда я в него сел, она спросила:

— Как вас стричь?

— Я хотел бы побриться, — сказал я.

Мои слова она, видимо, расценила не как просьбу, а как признание в тайной несбыточной мечте. Она стояла и смотрела в окно. Потом обернулась ко мне и сказала:

— Я практикантка.

— Ну и что? — спросил я, силясь понять, что напоминает мне ее голос, ее манера смотреть на дождь. Она снова посмотрела в окно и спокойно сказала:

— Я могу вас порезать.

В первый момент я испугался. Я подумал, что она действительно способна на такое, и не случайно, а специально, то есть если ей вдруг захочется. Но в следующий миг я улыбнулся шутке своего воображения. «Странно, — подумал я, — что оно еще не заменило «порезать» на «зарезать». Смешно.

— Ты обязана предупреждать об этом?

— Нет.

— Ну так не выдавай производственных секретов.

Она размахнулась и накрыла меня простыней, засунула мне за шиворот полотенце и стала намыливать щеки, сильно размахивая кисточкой. Когда она занесла надо мной бритву, я спросил:

— А на ком вы практикуетесь? У вас что, есть подопытные? — Видимо, на всякий случай хотелось мне знать — во имя чего.

— Нет, мы учимся на воздушных шариках, — сказала она.

— Как это?

— Очень просто. Надуваешь шарик, намыливаешь его, а потом бритвой снимаешь пену. Если лопается, мыло брызгает в глаза. Так и учимся.

— Да, жестоко — мыло в глаза.

— Но все же лучше, чем если лопается клиент, правда?

— Так я — клиент или шарик?

— Если вы будете разговаривать, я вас точно порежу, — сказала она, и я умолк.

Она потихоньку снимала пену бритвой и пальчиком, а я закрыл глаза и стал придумывать тему для беседы. Хотелось с ней разговориться и познакомиться, но, как назло, ничего не шло на ум.

— Ой! — воскликнула она. — Я же говорила…

Я ничего не почувствовал, но на белой щеке проступила красная черта. Я сидел, завороженно глядя на щеку. Когда я перевел взгляд на девушку, я увидел, что она смотрит на дождь. «Это — болезнь», — подумал я. Потом она все же обернулась ко мне. Видимо, решив, что в кровопускании необходимо соблюдать меру, взяла со стола перекись, вату. Кровь была остановлена. Девушка предложила застирать окровавленную рубашку.

Я снял рубашку, отдал ей, подошел к другой раковине. Смыл со щек пену и кровь. Под подбородком на шее осталась щетина, но я подумал, что на сегодня хватит экспериментов. Девушка выжимала рубашку. Я смотрел на нее в зеркало. Она подняла глаза, мы смотрели друг на друга. Посредством зеркала. Я сказал:

— Можно тебя куда-нибудь пригласить? Куда хочешь — я плохо знаю этот город.

— Город сейчас забит людьми. Они остались без солнца и не знают, что делать, рыскают по магазинам. Сейчас лучше всего на море. Там никого нет. Пойдем, если хочешь.

— Прямо сейчас? Ты можешь уйти?

— Подожди, я переоденусь.

Пляж действительно был совершенно пустой и от этого казался диковатым, несмотря на всю свою благоустроенность. Дождь висел в воздухе, бесплотный, невидимый — робкая такая щекотка, от которой вздрагиваешь, но не смеешься. Под ногами постукивали камни, где-то глухо грянуло, почти неслышно — небо, похожее на бетонную плиту, не пропускало звуки. И в этом каменном мешке жило море. Оно немножко волновалось, напоминая мне мою спутницу — намыливая серую щеку пляжа, и тут же смывая пену, и снова намыливая. Возле него лежали копны черных водорослей — волос. При порывах ветра чувствовался их запах — мы сидели в первом ряду топчанов. Она смотрит, все время смотрит на себя — в окно, на море. Но море — самое интересное, потому что внутри нее — только море, и не то, на которое она смотрит, а настоящее, без берегов. Она пока не видит его, но чувствует все отчетливее и поэтому смотрит на эту синюю модель… Я думал об этом вслух, глядя на море, и она вдруг призналась:

— Да, да, все именно так.

Я обрадовался, что наконец-то мне есть с кем об этом поговорить. Я что-то хотел ей сказать, но вдруг почувствовал, что сказать больше нечего, что слова становятся своими неумелыми ножками на голый лед и падают. Все разговоры — приближение к этому, а у нас он уже произошел. Я спросил, просто чтобы поддержать разговор:

— Почему ты выбрала эту специальность?

— Не знаю… А какая разница?

Она посмотрела на меня отчужденно. Она поняла, что ошиблась, выдав себя незнакомому человеку, случайно угадавшему, что там у нее внутри, и не придавшему этому значения, как будто это пустяк по сравнению с такими вещами, как выбор профессии. Я не знал, как теперь сказать ей, что… Что? Что я мог сказать? И я промолчал. «Она должна чувствовать во мне симптомы своей болезни, и слова тут ни при чем», — подумал я. Я увидел старика, который медленно брел вдоль моря. Он остановился, снял с плеча маленький черный мешочек, бросил туда подобранную под ногами бутылку и пошел дальше. Он был еще далеко, и казалось, что он идет на месте.

— У меня в сумке вино. Давай мы его выпьем и отдадим бутылку вон тому старику.

Она кивнула. Я достал портвейн и стал стягивать пластмассовую пробку ключом от моей квартиры. Пробка тужилась изо всех сил, и вдруг полетела. Из горла бутылки вырвался красный фонтан и залил белые шорты и темные тонкие ноги. Она расхохоталась:

— Это — месть! Кровь за кровь!

Оставшееся вино мы выпили из горлá. Я обнял ее за плечи, и мы ожидали старика, глядя на сыроватый холст, на котором были три полосы — две серые и синяя посередине. Старик уже шел к нам, изогнутый и иссохший, кажущийся по мере приближения все более бесплотным, он облетал на ходу, как одуванчик. Голова его тряслась, он то и дело перебрасывал мешок с одного плеча на другое. Подойдя к нам, взял бутылку и прошелестел, не двигая губами:

— Спасибо. Дай бог вам здоровья. — Пошел уже дальше, но вдруг обернулся. — Вы добрые люди. Я могу взять вас с собой, когда соберу деньги.

— На что вы собираете? Куда возьмете?

Он удивленно посмотрел на меня и ответил:

— На самолет.

— И далеко полетим?

— На Мамайку. Полетите?

— Конечно! — Я сказал это весело и осекся.

— Я найду вас, — пообещал он нам, повернулся и двинулся дальше в свое никуда.

Я вспомнил про залитые шорты и сказал:

— Моя очередь стирать.

— Я сама. На себе.

— Ты не в купальнике?

— Ты удивительно догадливый! Ты такой всегда?

— Нет.

— Но для меня останешься навсегда. Пойдем в море.

— Ты замерзнешь, холодно сейчас в мокром. — Я периодически делал одно и то же резкое движение, пытаясь оторваться от мокрой рубашки. Это удавалось лишь на мгновение, ткань прилипала к телу снова и снова.

— Ничего, я здесь живу, совсем близко, не успею замерзнуть, идем!

Она побежала к морю, а меня что-то удерживало на суше, и я остался сидеть на топчане. Минут через пять я разделся и поплыл, но она была уже далеко. Потом я потерял ее из виду. Я долго искал ее среди волн. Пока не понял, что это бессмысленно. Странно, что я совсем не удивился ее исчезновению, я не задавался вопросами, куда она делась, выплыла на другой пляж, или утонула, или ее не было вовсе? К последнему я стал склоняться, когда шел на вокзал под яркими сочинскими огнями, по совершенно сухой плитке. Весь этот день с его дождем и бредом отошел куда-то в сторону, я уже не был уверен, что действительно видел в городе что-то помимо этих огней. Я сел на проходящий поезд и поехал в поселок, расположенный на окраине Большого Сочи. Вагон был пуст. Я снял рубашку, до сих пор хранившую влагу. Единственное, что осталось от этого дня. И я мгновенно уснул. Мне снился старик, собиравший бутылки. Он вел меня за руку вдоль моря. Его стаpческая pучонка поразительно крепко держала мою. Xотя я и не пытался вырваться.

________________

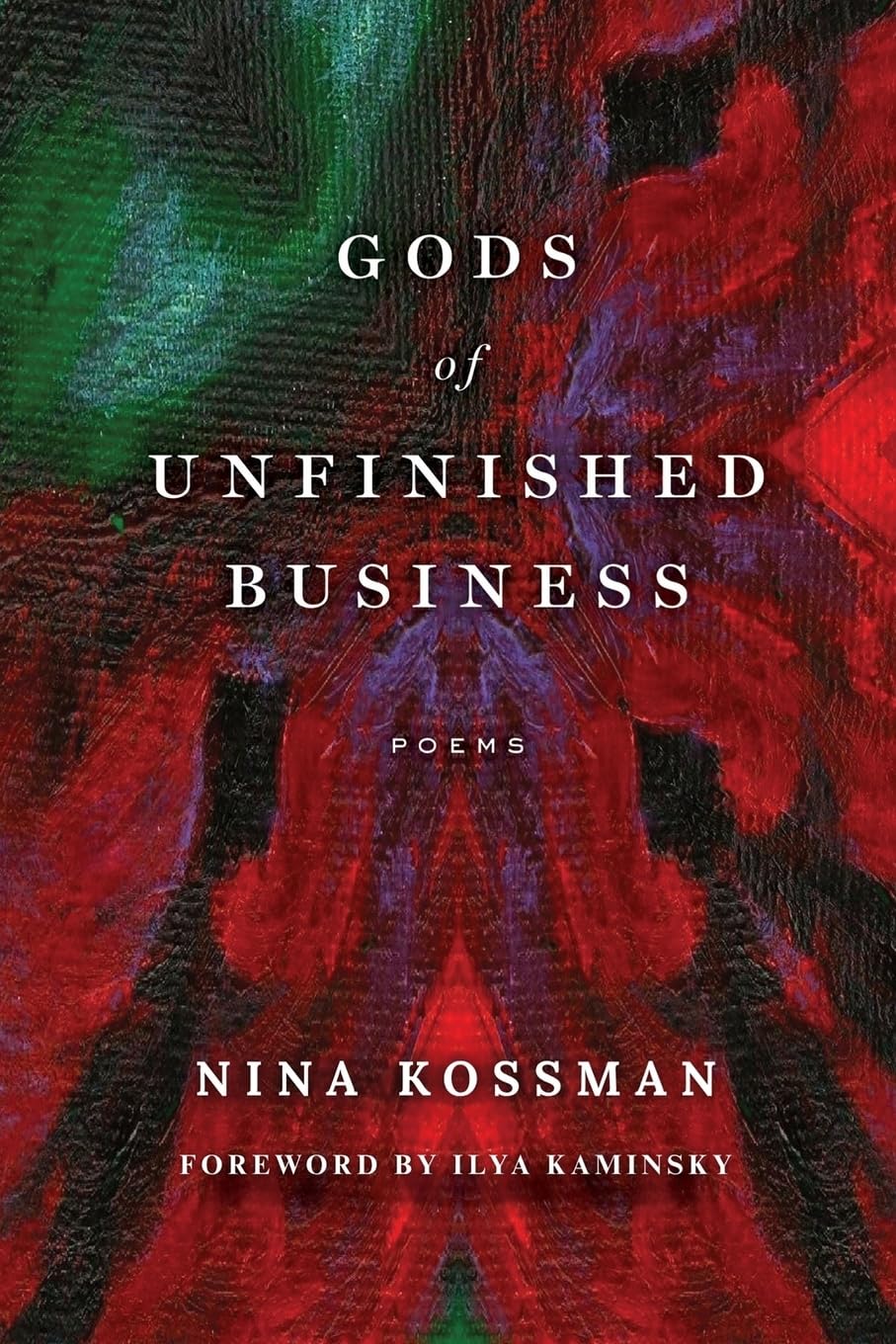

На русском языке рассказ впервые опубликован в сборнике Алксандра Мильштейна «Школа киберники» (M: Олма-Пресс, 2002). На английском публикуется впервые. Авторский превод на английский.