Я не бежала из карточных городов с их взорванной музыкой, памятью, дружбами, бытом, на лету прихватив лишь пару бумажек да склянок, оставив

на глянцевой совести «Vogue» дурацкий вопрос про «вещи, которые следует взять на необитаемый остров».

Не сидела в подвале под вой сирен в страхе, лишающим самого малого — ощущения собственной кожи.

Не ждала несколько дней кряду на раскладном стульчике у развалин дома в надежде опознать: подругу, соседа, сотрудницу, одноклассника.

Не хоронила наспех близ детской площадки близких («Мария, 44 / сын, Игорь, 12») и дальних («ничейная бабушка»).

Не неслась — с осколком размером с семечко в темени дочери — в ближнюю даль и дальше, чтобы её, тринадцатилетнюю, снова учить ходить.

Не простирала по-исполински в приграничной сумятице руки — влево и вправо, — чтобы одной ухватить край капюшона дочки, а из другой не выпускать ходунок мамы.

Не слышала от отца, на мой отчаянный вопль из Польши кричавшего: мразь фашистская, был бы я рядом, выпорол.

Не искала замену ступням не научившейся танцевать, а также — руке, в которой мгновенье назад была кукла.

Не пила воду из майских луж, наконец, выйдя из подземелья, впервые за два чёрных месяца глотнув baby blue пересохшим горлом.

Не вводила морфий перед тем, как закрыть глаза двоим безымянным, на вид — десяти и пятнадцати, которых уже не спасти, — их, незнакомых друг с другом, можно лишь положить рядом — в последнем, уже не согревшем объятии.

Двадцать четвёртого февраля двадцать второго года я выбыла на тот самый остров, взяв с собой только это.

* * *

Они почти что смотрят в объектив,

но, на мгновенье их опередив,

тяжелая выпархивает птица,

глухой щелчок — и падают в архив

ещё не подготовленные лица.

Мне, сотню лет спустя, любой изъян

заметен — как топорщится карман,

как бантиком не завязались губки,

и как фотограф, нерадив и пьян,

не сгладил складку на воздушной юбке.

Не специально ехали сюда,

но летний вечер, старый парк, вода

болотного оттенка дождевого,

и вспышки, словно рыбки из пруда

какого-то люмьерного улова —

всё это увлекало и влекло

к фотографу, за пыльное стекло

его витрины, в омут объектива, —

всё схлынет, но, пока не утекло,

впечаталось в бумагу косо криво.

За спинами темнеет грязный фон,

поскольку свет ещё не доведён

до апогея, вместо пасторали —

ширь пепелища… Но она и он

грядущее предчувствуют едва ли:

растерянный, как нищий во дворце,

он замер с лёгкой тенью на лице,

она — нема в ловушке объектива,

а хвостик даты, смазанный в конце,

да «Царского» распластанное «ц» —

твоя вина, фотограф нерадивый!

Так жизнь со лба не вытирает пот,

не ретуширует упрямый рот,

так тянет лямку время-проявитель, —

фотограф, снявший всё наоборот,

я — чтец твоих нечаянных щедрот,

я — безыскусных репетиций зритель.

И вижу, как не опустилась тьма,

он не убит и не сошла с ума

она, и где-то на последнем круге,

как треугольник бурого письма

немая почтальонша, смерть сама

ей, пробегая, не вложила в руки.

* * *

I haven’t fled from cities of cards with their blown-up music, their memories, friendships, and daily routine, snatching up just a couple of papers and bottles and leaving on Vogue’s glossy conscience the stupid question about “things you would take with you to a desert island”.

I haven’t sat in a basement with sirens wailing, in fear that strips you of everything down to the sense of your own skin.

I haven’t waited for days in a row on a folding chair by the ruins of a house in hope of identifying: a friend, a neighbor, a coworker, a classmate.

I haven’t buried hastily by a playground any relatives (“Maria, 44 / son Igor, 12”) or neighbors (“no-one’s grandmother”).

I haven’t rushed—with a pumpkin-seed shrapnel in my daughter’s temple—to the near nowhere and far nowhere so she could learn to walk again – at 13.

I haven’t spread my arms like a giantess to left and right in the border crossing chaos to catch the edge of my daughter’s hood with one hand and never let go of my mother’s walker in the other.

I haven’t heard my father yell in response to my desperate call from Poland, “fascist scum, if I was there I’d give you a thrashing.”

I haven’t sought a replacement for the feet that hadn’t learned to dance, or the hand that a moment before held a doll.

I haven’t finally climbed out of a cellar to drink water from a puddle in May for the first baby-blue gulp down my dry throat after two black months.

I haven’t injected two nameless people with morphine before closing their eyes, ten and fifteen years old or so, who couldn’t be saved—they could only be laid down side by side, two people who didn’t know each other, in the last unwarming embrace.

On February twenty four, twenty twenty two I sailed off to that desert island and took with me nothing but this.

* * *

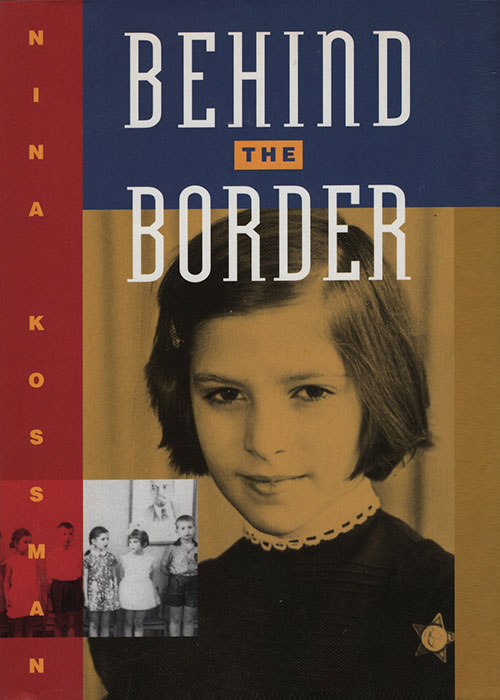

They strike a pose, they look a little tense,

and just before they glance into the lens

a heavy bird flies out of it and flutters,

and so their faces are archived at once,

unready, with a dry click of the shutter.

After a hundred years, I quickly note

each imperfection: creases on the coat,

the pretty lips that didn’t duly pout,

and hiked-up skirt: the lazy, drunk, remote

photographer didn’t care to smooth it out.

They didn’t come here for the picture, yet

the summer night, the old park lane, the wet

gleam on the pond, weed-overgrown and green,

the flashes, as if thrashing in the net

some strange lumiere fish glistened, never seen —

everything fascinated them and drew

them to the man, his studio, and through

its dusty glass, deep down into the well

that was the lens; so things get slapped askew

onto the print, before they go to hell.

Behind their backs a dingy dark backdrop,

because the sun is not yet fully up

its daily arc, and rather than lush pastures,

there are but ashes… Still, here at his shop

they cannot see what’s coming in the future:

he’s slightly lost, a pauper at the court,

a shadow on his face, a heavy heart,

and she, trapped in the lens, stands silent there;

“Tsarskoye, dated” — the inscriptions sport

a fancy flourish, started and cut short —

it’s all your fault, inept photographer!

So life would not retouch the face, nor lift

her hand to wipe the brow, so time is swift

developing the film, so your reversals,

photographer, send everything adrift;

I am the reader of your random gift,

spectator of your innocent rehearsals.

And so I see how darkness never fell,

he wasn’t killed, and she stayed sane and well

and in the end, attending to the matter,

the ever-silent postman, death himself,

did not pass by her door and ring the bell

to hand her the triangle of a letter.